第3回アジア・太平洋研究会「対中競争時代における米国科学技術政策の現状と日米協力の展望」(2021年8月12日開催/講師:嶋崎 政一)

日 時: 2021年8月12日(木) 15:00~16:30 日本時間

開催方法: WEBセミナー(Zoom利用)

言 語: 日本語

講 師: 嶋崎 政一 氏

文部科学省研究開発局 研究開発戦略官

(核燃料サイクル・廃止措置担当/元 在アメリカ合衆国日本国大使館 参事官)

講演資料: 「第3回アジア・太平洋研究会講演資料」( 1.00MB)

1.00MB)

講演詳報: 「第3回アジア・太平洋研究会講演詳報」( 3.20MB)

3.20MB)

YouTube [JST Channel]: 「第3回アジア・太平洋研究会動画」

嶋崎 政一(しまさき せいいち)氏

文部科学省研究開発局 研究開発戦略官

(核燃料サイクル・廃止措置担当/元 在アメリカ合衆国日本国大使館 参事官)

略歴

1999年東京工業大学大学院総合理工学研究科.知能システム科学専攻修了。

2006年ジョンズホプキンズ大学高等国際問題研究大学院修了。

1999年科学技術庁(現 文部科学省)入庁、その後、2010年在米国大使館一等書記官、文部科学省素粒子・原子核研究推進室長、会計課予算企画調整官、原子力課廃炉技術開発企画官、核不拡散科学技術推進室長、放射性廃棄物企画室長を歴任。2018年7月より、在アメリカ合衆国日本国大使館参事官を務める。

現在、文部科学省研究開発局 研究開発戦略官(核燃料サイクル・廃止措置担当)

専門は、情報システム工学、学習理論、統計力学

第3回アジア・太平洋研究会リポート

「バイデン政権で高まる科学技術政策の重要度―前日本大使館参事官・嶋崎氏解説」

8月12日開催のアジア・太平洋研究会において、嶋崎政一・文部科学省研究開発局研究開発戦略官が「対中競争時代における米国科学技術政策の現状と日米協力の展望」と題して講演した。2018年7月から今年7月まで在米国日本大使館科学参事官を務めた嶋崎氏は、「本日の発表内容はすべて私個人の考えであり、在米国大使館や文部科学省の考えを反映したものではない」と断ったうえで、①米国の科学技術政策において広義の意味で安全保障上の意義が高まっている、②日米科学技術協力において戦略的重要性が高まっている、との2点を強調した。

オンラインで講演する嶋崎氏

科学技術が諸政策の土台に

今年1月に発足したバイデン政権への移行期を現地で迎え、バイデン政権の科学技術政策の変化を注視してきた嶋崎氏は、①の米科学技術政策で安全保障上の意義が高まっていることに関して、「科学技術イノベーションが、外交・国防・経済安全保障等といった政策分野の1つではなく、これらを含むあらゆる分野の政策の根本的土台としての重要性が増してきている」との見方を示した。

バイデン政権はコロナ対策を含め、次の3つの計画を打ち出した。

- (1) コロナ対策による米国救済計画

- (2) 米国雇用計画(アメリカンジョブズプラン)

- (3) 最新の米国の家族計画であるアメリカのファミリープラン

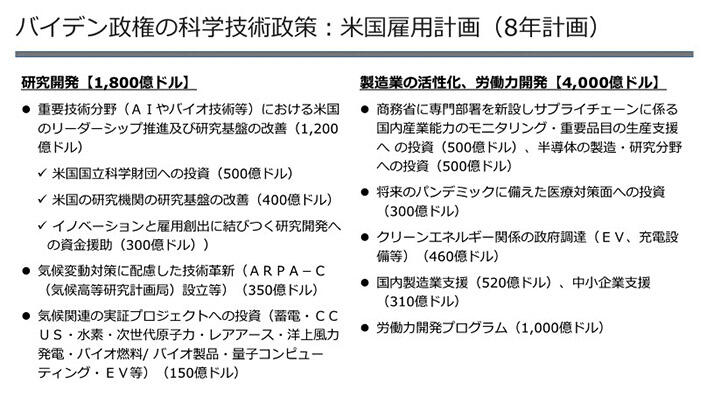

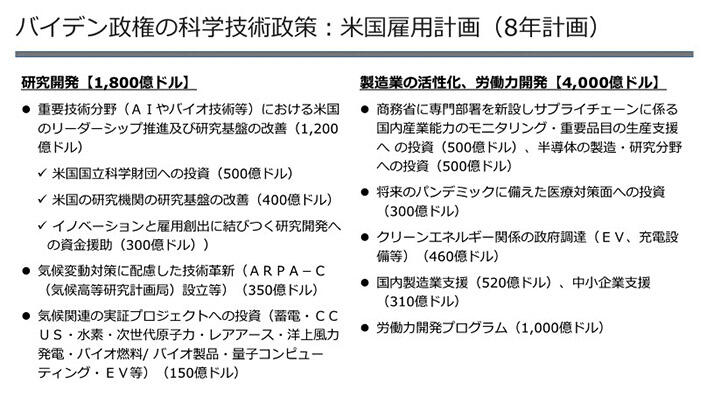

嶋崎氏はこれらの計画のうち、科学技術関連での投資倍増・増強が明確に盛り込まれたのが、この2つ目の雇用計画だと指摘する。とりわけ米国国立科学技術財団(NSF)への投資について、「NSFは、日本の日本学術振興会(JSPS)と科学技術振興機構(JST)の中間のような基礎基盤研究へのファンディングを担当する組織で、この財団に500億ドルの予算を措置する方向性が打ち出された」と指摘する。研究開発全体では1800億ドルが割り当てられ、その内訳を下記の通り紹介した。

(嶋崎氏講演資料より)

嶋崎氏によると、科学技術に関するバイデン政権と議会の方策は次の5つに集約される。

- (1) 研究開発投資の大幅な増強。これは特に基礎研究分野を中心とするもので、具体的には米国国立科学技術財団(NSF)の予算の倍増(上記の資料参照)

- (2) 人材育成。特にSTEM教育の拡充

- (3) サプライチェーン(供給網)の確保。特に半導体の国内拠点の確保だ。半導体拠点は米国内にはほとんどなくなっているが、歯を食いしばってでも国内拠点をしっかり整備するという提言を受けて政権としても同じような方針を打ち出した

- (4) 基礎研究から市場化につなげていくこと。技術移転のエコシステムも急ピッチで整備する

AI、量子、バイオ技術が重点分野

バイデン政権の科学技術政策で具体的な強化分野として、嶋崎氏は今年3月に人工知能(AI)に関する国家安全保障委員会が最終報告書を出したことを紹介した。

「この委員会は、どのようなAI戦略をとるべきかについて米議会が指示を出して設置した委員会だ。報告書では人材育成をしっかりやる、研究開発投資をしっかりするべきということが盛り込まれ、私はこのことはすごく大事だと思う。このAI戦略においても同盟国とパートナー国と協調し、いわゆる権威主義的な国家からの影響や悪意ある技術から民主的な社会を守るために注力すべきであるとしていることだ」

同時にこの報告書ではAI以外として、量子、バイオ技術等のエマージングテクノロジーを強化対象に示しており、嶋崎氏は「これらの分野で主導権を握るということが将来の覇権を握るという認識だ。中国等に比べて、米国の投資は不十分であるという認識が米国の有識者の中ではコンセンサスになっている」と分析した。

講演ではバイデン大統領の人事にも言及し、重要人事として、生物学者であるエリック・ランダー博士が大統領府の科学技術政策局(OSTP)の局長に就任したことを挙げた。

「バイデン大統領としてこのOSTPという科学技術政策のとりまとめ部局を非常に重要視しているということがみてとれる。ランダー局長は初めて閣僚ランクでOSTP局長に指名され、また、国家安全保障会議(NSC)の正式メンバーにも米政権の政策史上初めて登録された。バイデン大統領はランダー氏指名の際に、5つの課題で助言を行うよう指示した。その中に、中国との競争というコンテキストを明示した上で、イノベーションにおいていかに世界のリーダーであり続けるかということをしっかり議論するようにという指示があった。こうした他国との競争に打ち勝つという観点を大統領がOSTPに指示をしたことが、今の米国の状況を表したことではないかと考えている」

研究セキュリティでの対応に留意

もう1つの講演テーマである②の日米科学技術協力について、嶋崎氏は4月の日米首脳会談でのバイデン大統領の発言について「半導体をはじめとする重要セクターにおけるサプライチェーンでの協力の増進、AI、ゲノム、量子コンピュータにおける共同研究といった幅広い分野において協働して進めていく発言があった。また、日米の競争的優位を維持し強化する技術に投資し、日米は未来を見ている投資国だという発言もあった」と紹介し、こうしたことからも両国にとって科学技術協力が重要になってくると強調した。

最後に、嶋崎氏は日本が今後、どのように対応していくべきかついて、

- (1) 米国はとにかく抜本的な科学技術予算の強化を打ち出そうとしている。特に基礎研究や実用化促進に重点が置かれていると認識するならば、わが国はどのような動きを取ることができるのか、これが大変重要になってくる

- (2) 特に新興技術分野において米国に駐在して感じたのは、官民の連携というのが当たり前のように行われているということであり、この点からは、官民連携を含む日米連携の強化というものが1つの大きなポイントになる

- (3) 研究セキュリティが米国で法制化されると、米国内の共同研究者のみならず、国を越えた共同研究の参画者に対しても同じような要求が求められてくる可能性がゼロではない。これをめぐる議論については議会と政権で少し違うので、日本もそうした動きもしっかり留意していく必要がある

との認識を示し、講演を締めくくった。

(文: サイエンスポータルアジアパシフィック 編集長 大家 俊夫)

![]() 1.00MB)

1.00MB)![]() 3.20MB)

3.20MB)