新機能付与コムギで地球救え 日印共同温暖化防止計画始動

2021年9月28日 小岩井忠道(科学記者)

二酸化炭素(CO2)とともに温暖化の原因となりかつ大気中に増え続けている温室効果ガス「一酸化二窒素(N2O)」の排出削減を目指す日本とインドの共同プロジェクトが、動き出す。N2Oの排出を抑える機能を付与されたコムギを世界第二の生産国であるインドのヒンドゥスタン平原で栽培し、ゆくゆくは世界で2億2,500万ヘクタールもの広さに及ぶコムギ生産地全体への普及を見据えている。日本側の研究代表機関「国際農水産業研究センター(国際農研)」の研究代表者、飛田哲特定研究主査(日本大学生物資源科学部教授)は、「温室効果ガスの削減や農業生産性と農民所得の持続的改善を目指す『クライメイト・スマート農業』(注1:下記参照)のモデルとしたい」と共同プロジェクトにかける意欲を示している。

温室効果力CO2の298倍

農業は、大気中の窒素を固定する方法「ハーバー・ボッシュ法」が20世紀初めに開発され窒素肥料の大量生産が可能になったことで急速に発展した。窒素肥料の成分であるアンモニア態窒素(アンモニウム)は、硝化菌と呼ばれる土壌中の細菌によって作物の重要な栄養となる硝酸態窒素へ変えられる。しかし、実際の農業では収量を増やすため過剰な肥料が使われている結果、作物が必要とする以上の硝酸態窒素が生み出されている状況が続く。環境に放出される硝酸態窒素が水質汚染や富栄養化を招くほか、温室効果ガスであるN2Oを大気中に放出することによって地球温暖化を加速する懸念が高まっている。N2Oの大気中の濃度はCO2に比べるとはるかに低いので、全体として地球温暖化に及ぼす影響はCO2より小さいものの、同じ量で比較した場合の温室効果力はCO2の298倍も高いからだ。

飛田哲国際農研特定研究主査・日本大学教授(右)とこれまで一貫してBNI研究をリードしてきたGuntur V Subbarao国際農研研究員(インド国籍)=BNI機能を付与したコムギを栽培中の国際農研の試験畑(茨城県つくば市)で(飛田哲氏提供)

硝化抑制(BNI)機能強化コムギ

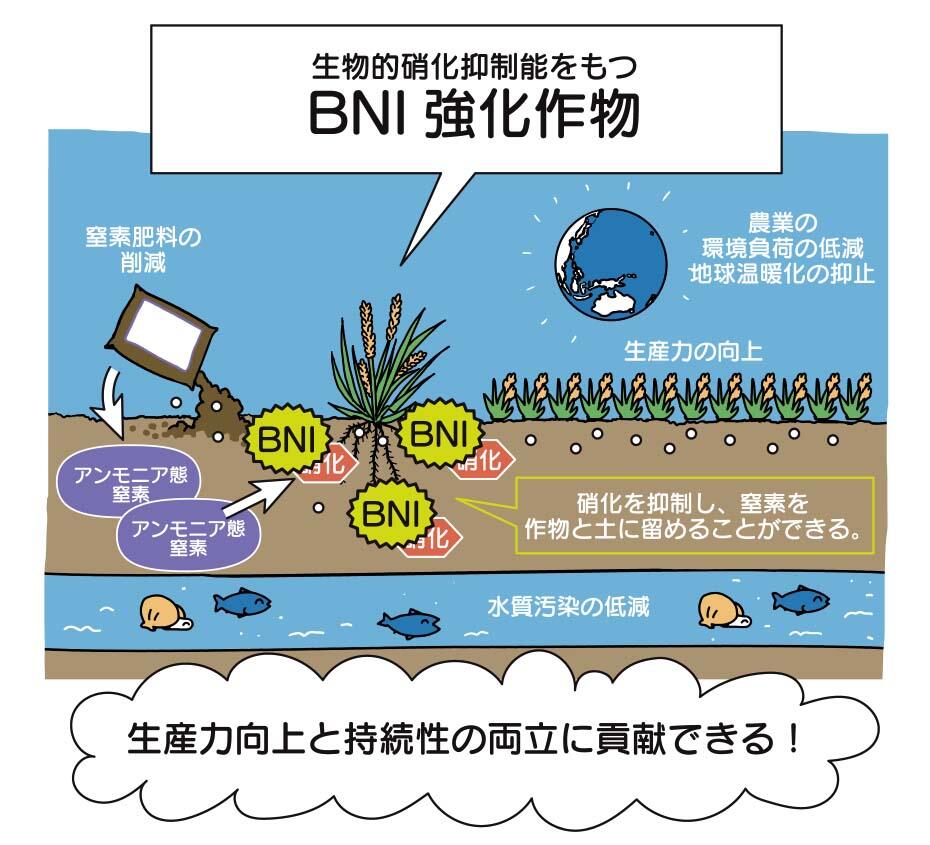

窒素利用効率の向上と農業による環境への悪影響削減を目指す共同プロジェクトに用いられるのは、作物自身が根から物質を分泌し硝化を抑制する現象であるBNIという機能を付与されたBNI機能強化コムギ。BNIは品種の入れ替えのみが必要な天然由来の技術であるため、生態系を撹乱する恐れも少なく、生産現場に導入しやすい長所を持つ。共同プロジェクトの源流は、南米熱帯の牧草地の牧草で観察されたBNIというユニークな現象に国際農研が着目し、1995年に現地機関と始めた共同研究に発する。2009年には、この牧草Brachiaria humidicolaが持つBNI能力を解明した。続いてこのBNI機能が同じイネ科の主要穀物(トウモロコシ、ソルガムなど)にも存在し、実際に土壌中で硝化抑制を示すことも確認された。

しかし、高いBNI機能を持つコムギは見つかっていない。国際農研の研究グループは、高いBNI機能を持つ野生コムギ近縁種である「オオハマニンニク」の染色体の一部をコムギの染色体の一部と置き換える属間交配という手法で、BNI機能強化コムギの開発に成功した。開発された多収国際コムギ品種「Munal」は、BNI機能が普通のコムギの2倍程度まで強化され、圃(ほ)場で硝化菌の数を抑制し、硝化速度を低下させ、N2O排出量を減らすことが確認された。窒素肥料の量を6割減らしても生産量は減らず、さらにコムギ品質の国際的な標準項目である穀粒のタンパク質含量と製パン特性(膨らみや硬さなど)に差がないことも確かめられている。国際トウモロコシ・コムギ改良センター(メキシコ)、バスク大学(スペイン)、日本大学生物資源科学部との共同研究によるこの最新成果は、科学誌「米国科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America:PNAS)」オンライン版に8月24日付で掲載された(下記参照)。

窒素肥料を与えずに栽培した多収国際コムギ品種「Munal」(左)。 右はBNI機能を付与される前の「Munal」(つくば市の国際農研試験畑)=飛田哲氏提供

BNI強化作物が環境に働きかけるイメージ(飛田哲氏提供)

地球規模課題対応プログラムに採択

インドのボーローグ南アジア研究所を主要な相手国研究機関とする共同プロジェクトは、科学技術振興機構(JST)、日本医療研究開発機構(AMED)、国際協力機構(JICA)が共同で実施している地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS:注2、下記参照)の新規課題に採択されたことで実現した。現時点では条件付き採択となっており、インド政府と関係機関との実務協議がまとまり次第、来年度からスタートする。5年計画でインドのコムギ品種のBNI機能を強化し、N2O放出などをもたらす硝酸態窒素の生成量低減を確認するとともに、環境の異なるインド国内の三つの地域で連携試験を実施し、それぞれの地域でのBNI強化コムギの適応性を評価する。窒素肥料の使用量の削減と窒素による環境汚染軽減の実現が最終的な目標だ。

プロジェクトの代表研究者、飛田哲国際農研特定研究主査(日本大学教授)によると、まず現在ある国際品種から作った多収国際コムギ品種「Munal」の優位性を圃場で確認することから始め、次にインドの地域優良品種にBNI機能を導入する。最終的にインド政府のコムギ育種プログラムで、地球の窒素循環を改善できる品種を継続的に使用できるようにすることを目指す。インドからはボーローグ南アジア研究所のほかインド農業研究協議会(ICAR)傘下の研究機関も共同研究に加わる予定という。

「緑の革命」の負の状況回復も

世界の食糧問題改善に大きく貢献した「緑の革命」は、主導者である米国の農学者ノーマン・ボーローグ(1914~2009年、1970年ノーベル平和賞受賞)が開発した高収量コムギを武器に世界各地の飢餓に苦しむ多くの人々を救ったことで知られる。現在、世界第一のコムギ生産国となっている中国とともに、第二のコムギ生産国インドも「緑の革命」の恩恵を最も受けた国の一つだ。他方、この「緑の革命」は飛田教授によると「食料増産が人口増加を支えた一方、高収量品種と窒素肥料などの多投入を基礎としているため、工業的に作られた窒素肥料が、地球の処理能力を超えた窒素量を農地に投入する結果を招いた」というマイナス面も持つ。

「現在も、人口増加は進んでおり、ますます食料は必要とされている。一方で、既に地球の窒素循環はすでに処理能力を超えてしまっており、BNIの農業での活用は、これに対応するひとつの選択肢としてたいへん有望と考えている。『緑の革命』の恩恵を最も受けたインドでの成果が、世界での『クライメイト・スマート農業』のモデルケースになることを期待している」。飛田教授はこのように語っている。

ブラジル、中国、インドの排出増顕著

N2Oが気候変動に及ぼす影響については、国際研究計画「グローバル・カーボン・プロジェクト」が昨年10月、報告書「世界の一酸化二窒素収支2020」を公表している。それによると大気中のN2O濃度は工業化が始まる前の1750年に270 ppb (ppbは10億分の1。1 ppb は0.001ppm)だったのが、2018年には331 ppbまで増加(約23%増)した。この増加傾向は今後も数十年間続き、2050年までに倍増する可能性がある。現在、N2O排出量の約40%は人間の活動による人為的排出量とされるが、食料、飼料、繊維、エネルギーの需要が高まり、廃棄物や産業活動による排出がさらに増えるためだ。さらに最近10年間の世界の人為的なN2O排出総量をみると、農業生産を起源とする排出が82%を占める。排出地域では経済成長が急速な国、特にブラジル、中国、インドからの排出量増加が最も顕著で、作物生産や家畜頭数が急増していることによる、とされている。

温暖化に最も大きな影響を持つCO2の大気中濃度は、昨年11月に公表された世界気象機関(WMO)の温室効果年報第16号によると、2019年に410.5ppm。工業化前の1750年に比べると48%増えている。日本政府が2050年までに大気中のCO2収支を実質ゼロとする「カーボンニュートラル」を表明しているのをはじめ、現在、CO2放出削減は世界主要国共通の目標になっている。しかし、地球温暖化をもたらす温室効果ガスはCO2だけではない。WMO温室効果年報第16号によると、地球温暖化に及ぼす大気中のCO2の寄与度は長寿命の温室効果ガス全体の約66%とされる。他の温室効果ガスの中でN2Oの寄与度は、約7%。

CO2の次に影響の大きなメタン約16%に次ぐ、3番目の大きさだ。N2Oの大気中濃度はCO2に比べると千分の1以下だが、同じ量(濃度)で比較すると温室効果はCO2の298倍も高いことから、全体としてはCO2の10分の1以上に相当する影響力を持つということだ。

WMOによると2019年のN2Oの世界平均大気中濃度は332ppbで前年からさらに0.9 ppb 増加した。

(注1)クライメイト・スマート農業(Climate-Smart Agriculture):農業開発と気候変動対応の統合を通じ、持続的な農業生産性の改善、強靭性の強化、温室効果ガス排出量削減を同時に目指す農業の在り方として世界銀行などが普及を目指している。

(注2)SATREPS(地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム):政府開発援助(ODA)に日本の科学技術力も活用する「科学技術外交」という新しい視点に立った具体的取り組みが必要だとする総合科学技術会議(現総合科学技術・イノベーション会議)の提言により、2008年に科学技術振興機構の「地球規模課題対応国際科学技術協力事業」として創設された。ひとつの国や地域にとどまらない地球温暖化や感染症対策、防災をはじめとする地球規模課題に対し、日本と開発途上国の研究者が3~5年間、共同で研究を行う。これまで世界53カ国で168プロジェクト(1課題当たり研究費は年間1億円規模)を実施している。経済協力開発機構(OECD)をはじめ国際的な評価も高い。