再創業支援型インターンシップと産学融合のすゝめ①~産学融合(モードII)を目指して~

2022年01月11日

松島大輔(まつしま だいすけ):

金沢大学融合研究域 教授・博士(経営学)

<略歴>

1973年金沢市生まれ。東京大学卒、米ハーバード大学大学院修了。通商産業省(現経済産業省)入省後、インド駐在、タイ王国政府顧問を経て、長崎大学教授、タイ工業省顧問、大阪府参与等を歴任。2020年4月より現職。この間、グローバル経済戦略立案や各種国家プロジェクト立ち上げ、日系企業の海外展開を通じた「破壊的イノベーション」支援を数多く手掛け、世界に伍するアントレプレナーの育成プログラムを開発し、後進世代の育成を展開中。

今回から数回にわたって、筆者が主宰している金沢大学先導学類のアントレプレナー・インターンシップについて紹介しよう。このアントレプレナー・インターンシップは、グローバル・アントレプレナーを育成する教育メソッド・プログラムの集大成である。この話をする前に、著者が所属しているこの新しい学類(他大学の学部に相当)の説明から始めたい。

金沢大学では、2021年4月に融合学域先導学類を開学した(学域とは総合大学である金沢大学のなかで各専門分野のCollegeに相当する)。これまでの文系学域(人間社会学域)、理系学域(理工学域)と医系専門学域(医薬保健学域)を越えて、文理融合の教育・研究を目指し、アントレプレナー育成を以って任じる。ここでのアントレプレナー(Entrepreneur)の定義とは「社会変革人財」であり、そのリーダー(先導)としての資質を涵養する。社会変革人財の出発点として、社会や足元の課題、グローバル課題などの課題設定にこだわり、先ず「問い」立て、しかる後のその問題解決のためにバックキャスティング(back-casting)しながら、諸学の学びを加速させる。

つまり、従来の各学問分野の学問体系や専門に基づく方法論(ディシプリン(discipline))を学び、しかる後に社会に出て実践するのではなく、真っ先に課題を設定して、その課題について解決を図る過程で諸学の果実を糾合するというアプローチである。マイケル・ギボンズ(Michael Gibbons)の提唱した「モードII」の潮流であり、まさに新たな知識創造(New Production of Knowledge)であるといえよう(上記専門からのアプローチが「モードI」である)。この方法は課題発見型学習(Problem Discovered Learning:PDL)であり、従来の課題解決型学習(Problem Based Learning:PBL)の対抗メソッドとして位置づけている。

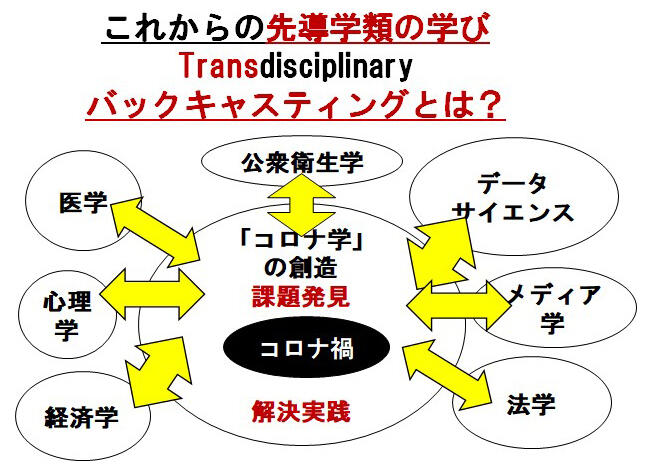

その意味で、従来の総合学部や教養学部とも異なる融合的な(transdisciplinary)学びを目指す。例えば、コロナ禍の課題について、学際的な(inter-disciplinary)学びはそれぞれの専門分野(discipline)に基づいてコロナについてコメントするが、コロナをどのように問題設定し、どう解くかについて恐らく政治的な判断に委ねることになるだろう(モードI)。しかし今求められているのは、コロナ禍の問題設定、恐らくは「コロナ禍における社会的動揺の解消、正しく恐れ、適切に行動すること」ではないか。そのためには、諸学の果実を糾合し、新たな解決策(Solution)を案出し、遂行することが求められるだろう=下記図1参照。

図1

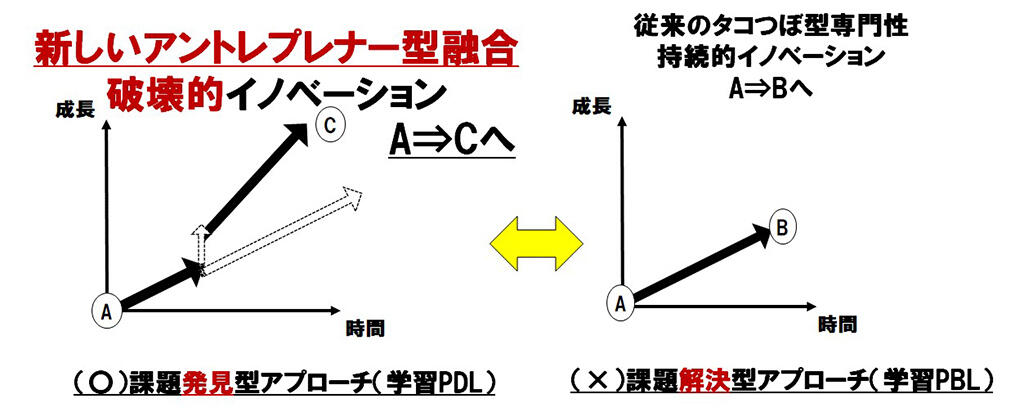

本サイト「コロナ禍での国際連携(日印連携)の可能性③~日印の連携によるビヨンド・コロナ・イノベーション~」でも触れたように、既定の課題の解決は、キャッチアップ型の学びには最適であるが、現在の事業を前提とした線形の成長しか期待できない。日本が得意とする「カイゼン」などの「持続的イノベーション」にとどまるだろう。しかし失われた30年のなかで次の打ち手を欠いた日本にとっては、全く新しい事業ドメインを生み出す、「破壊的イノベーション」の生成が喫緊の課題である。このため新しい軌道を開拓する必要がある。

読者の中には、専門性がないのにイノベーションを先導することができるのか?という疑問を持たれるかもしれない。しかし、昨年亡くなったイノベーション研究の泰斗クレイトン・クリステンセン(Clayton M. Christensen)によれば、イノベーションは、「持続的イノベーション」と「破壊的(断絶的)イノベーション」に峻別される。足元業績が拡大し、その方向で事業拡大を進めようというまじめで優秀な企業ほど、新たなに社会を変革し、世界を変える破壊的イノベーションはついぞつかむことができない。唯一の例外もなく、次の破壊的イノベーションの波に乗れず滅び去っていくという。こうした「イノベーターのジレンマ(innovator's dilemma)」が存在することを明らかにした。つまり、むしろ同一分野の専門性を深掘りすれば深掘りするほど、精度を上げれば上げるほど、新たな軌道に乗る「破壊的イノベーション」を見つけることはできない。従って、破壊的イノベーション時代のインターンシップとは専門を前提としたものではないはずだ。

通常、インターンシップは、この持続的イノベーションを追求した、カイゼン型がほとんどである。インターンシップ先の「問題(question)」が提示され、これに「答える(answer)」というものである。しかし今必要とされているのは、「課題(problem)」を見つけて設定し、これを「解決する(solve)」必要がある。逆に言えば、問題設定、つまり「学問」を逆さに読んで「問いの学び」が正しく設定された場合には、解決方法は容易に導かれるだろう=下記図2参照。

図2

そして、このアントレプレナー・インターンシップは、スタートアップスではなく、先ずはリスタートアップス、すなわち再創業を目指す。シリコンバレー(米国)やベンガルール(インド)、深圳(中国)を目指すのではない。GAFAM(Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft)やBATH(Baidu、Alibaba、Tencent、Huawei)とは戦い方が異なる。日本には既存企業の軒先を借りて進める「軒先ベンチャー」、再創業が最適なのではないか。従来のスタートアップスは、Tech系と呼ばれるITやバイオなどの新たな技術的な強みを持つプロダクト・アウト型、生産主導の起業が中心である。海外ではエンジェル投資などの先に起業してきた人たちによる指導(メンタリング)や支援を行う起業生態系(エコシステム)が出来上がっている。しかし日本の産業構造や教育システムを前提にすると、一足飛びでこうした体制を整備することは困難である。そもそも日本の高等教育機関も、そのような人材が集まった機関というよりは、現行の学問体系を前提に「科学」の修行を積んだ研究者であり、ゼロから新しいものを生み出すというより、「再現可能性」を追求する分析的な貢献に主眼が置かれる。ではイノベーションやアントレプレナー育成に向け、日本の置かれた状況が絶望的かというとそう諦めてしまうのは未だ早い。

先ごろ亡くなられたエズラ・ボーゲル(Ezra Vogel)先生の"Japan as No.1"ではないが、1980年代に世界を席巻した日本にはその製造業の分厚い基盤がある。ちなみにボーゲル先生には著者の米国留学時代にご自宅で主宰しておられた「ボーゲル塾」でお世話になったが、その時のテーマは、「失われた20年(当時)を閲し、日本はなぜ失敗したか」、であった。さらに筆を滑らせて敷衍(ふえん)すれば、1980年代の日本の製造業競争に敗れた米国が、デジタル、サイバー空間で逆襲を仕掛けてきたのが現下のGAFAMの隆盛であると言っては過ぎるであろうか。いずれにせよ、シリコンバレーやベンガルールは、製造業基盤やものづくりの裾野が弱く、日本は相対的優位に立つ。シリコンバレーの「直訳」では、日本の強みを生かしきれず、また顰(ひそ)みに倣う結果に終わってしまう。このようなやたら海外の事例をそのまま日本に持ち込もうとする立場を霞が関では「ではの守」(○○では、先進的な事例がある)といって、揶揄(やゆ)する向きもあるくらいである。

このあたりの感覚は日本では伝わりにくい。筆者がお付き合いのある海外の教員は、ほぼ一様に、グローバルな課題や地域の課題をターゲットにして新たな問題設定を進めながら問題解決を日々検討している。特にタイやインドなどでは、専門分野を問われるというよりも、「何を解決し、どのような事業化を目指しているのか」についてよく聞かれることがあり、初めのころは戸惑ったものである。以前お話したインドのインド工科大学(IIT)やインドの情報工業大学(IIITDM)では、学内のラボを通じて課題の解決を図り、さらに地域の高校を巻き込んでSTEM教育の一環として、社会課題を設定し、解決に向けた事業提案を進めている。タイの泰日工業大学(TNI)やタマサート大学なども、日系企業との連携を通じたグローバルな連携によるタイ国内の課題やグローバルな課題の解決を実践しておられた。タイでも今後、深刻化していく介護サービスの社会実装において、具体化に向け、日系企業との連携が進んでいる。いずれも長崎大学時代には、何人かの学生の留学先として受けいれて頂き、帰ってきた学生たちの顔つきが全く変わり頼もしく感じたものである。こうした取り組みが再創業インターンシップの醍醐味といえるだろう。