数学、医学、生命科学の接点での数理学モデリング: 京都大学の李聖林教授へのインタビュー

2025年3月27日 JSTアジア・太平洋総合研究センター

コンピューティングが高性能化し、幅広い分野での可能性が広がるとともに、モデリングは多くの学問分野で使用されるようになってきているが、特に目立つのは生命科学と医学という2つの分野である。原始生殖細胞の発生や初期発生時の細胞移動などの生物学分野の分析から、がんの発生、免疫学、皮膚疾患の進行などの医療問題まで、数学はこれらの分野に無限に応用可能であると考えられている。

これらのテーマの研究で先駆者となっている研究者の1人が、李 聖林 (Sungrim Seirin-Lee) 教授である。彼女は日本ではセイリンという名で通っており、京都大学ヒト生物学高等研究拠点 (ASHBi) で研究を行っている韓国人である。彼女は、日本での研究者としての経験、数学・生物学・医学における仕事、国際頭脳循環の重要性、自分の分野の将来の見通しについて語ってくれた。

純粋数学から生命科学と医学の交差点への旅

セイリン教授は韓国で生まれ育ち、釜山大学校で数学の学部課程と修士課程を修了した。ただし、韓国での学生時代に夫と出会い、彼の母国に行ったため、最初に日本に来たのは学問のためではなく、家族のためということになる。外国での最初の4年間は、日本での生活に慣れ、日本語を学び、家庭を守ることに費やした。その日常生活の中で、セイリン教授は生命科学に興味を持つようになった。「日本の数学者の講義やスピーチを数多く聞いたのですが、その内容は有名な英国の数学者であるアラン・チューリング (Alan Turing) 氏の研究を生物学の分野に結び付けていたのです。チューリング氏の理論は信じられないほど美しく、生物現象を数学で説明するという考えに深く感銘を受けました。このことから、私は数理学モデリングにおけるパターン形成の分野を研究したいと思いました」

彼女はこの目標を達成するためにさらに研究を続けることを決意し、JSPS奨学金を得て岡山大学で環境科学の博士課程に進み、環境科学を勉強した。セイリン教授は勤勉な研究者であり、わずか2年で課程を修了し、博士号を取得した。彼女の勤勉さはその後のキャリアでも何度も証明されている。短い期間にもかかわらず、彼女は奨学金期間中に時間を見つけて英国のオックスフォード大学へも留学した。彼女は、数学研究所のウルフソン数理生物学センターのフィリップ・K・マイニ (Philip k. Maini) 教授が、在学中に彼女の研究に強い影響を与えたと述べた。彼の「自分が研究したい研究に取り組む」という姿勢は、今日でも彼女に影響を与え続けている。

その後、ポスドクとして研究を続け、JSPSの別の奨学金を得て研究員としてさまざまな環境に身を置いた。この時期の彼女の経験は、おとぎ話の「ゴルディロックス」のようなものだった。東京大学大学院数理科学研究科で研究を始めたが、そこでは純粋数学に重点が置かれていた。そのため、理化学研究所多細胞システム形成研究センター移ったところ、そこでは研究が逆方向に行きすぎて、生物学にあまりにも重点が置かれていることに気が付いた。その後、第一子の誕生を機にしばらく離れ、広島大学に移動した。そこで研究を始めたところ、広島大学では数学と生物学が「ちょうどいい」組み合わせで行われていることに気づき、そこでポスドクとしてのキャリアを終了した。

そして2014年から広島大学で教員を務め、2017年に准教授、2020年にはついに教授と、キャリアを急速に進めていった。翌年、ASHBiで自身の研究室を率いる地位を提案され、京都大学に移った。それ以来、セイリン教授は数理生物学と医学の研究を行っている。常に研究熱心なセイリン教授は2023年に同大学大学院医学研究科の兼任職に就き、JSTのCRESTやPRESTO研究プログラムを通じて資金提供を受けた研究プロジェクトなど、他の研究プロジェクトにも参加している。

京都大学のASHBi

(提供:セイリン教授)

「臨床医学における数学の無限の可能性」

数理生物学とは、生物学プロセスを数学的に表現し、モデル化を目指す研究分野を指す。簡単に言えば、モデルと数値を使用して、生物に起こるプロセスと発達を表現する。医学では、これは疾患その他の臨床問題のモデル化にまで広げることができる。その一例は、症状と疾患の進行の予測である。

具体的な研究分野について尋ねたところ、セイリン教授は幅広い研究を行っていると説明してくれた。「現在、私は分子と細胞の成長、個体群動態、皮膚発疹の幾何学的解析など、幅広いプロジェクトに関わっています。また、モデリングを使用した臨床医学のプロジェクトにも関わっています。数学は、臨床医学の中で無限の可能性があります」セイリン教授は幅広い興味を持ち、数学で学んだことを生命科学と医学のさまざまな問題の解決に応用する。現在の研究テーマとは、腎臓病や皮膚病、免疫学的モデリングなど、すべてが人間の病気に関係しているということで大きなつながりを持つ。かといって、セイリン教授が生物学の研究を完全にやめたというわけではない。彼女は、発生生物学の高レベルモデルに関する研究をまだ行っており、細胞の3Dモデルを作成し、分野のニーズに合わせた新しいモデリング方法を作成していると語った。

セイリン教授が直面した最大の課題の1つは、生物学と医学における期待の相違である。伝統的に、数学と科学は、物事の「理由」とその背後にある基本的な概念を理解しようとする。つまり、研究と分析は、特定の現象の背後にある理由を理解しようとすることであり、目的は、その結果につながる手順を再現することである。しかし、医学の分野では別の目的を念頭に置く。医師は、医薬品その他の治療法によってもたらされる健康に基づく結果に重点を置く。当然のことながら、人体実験は厳格な規制に従わなければならず、あるいはまったく実行できないことが多いため、この分野で進展を知ることは、はるかに難しい。

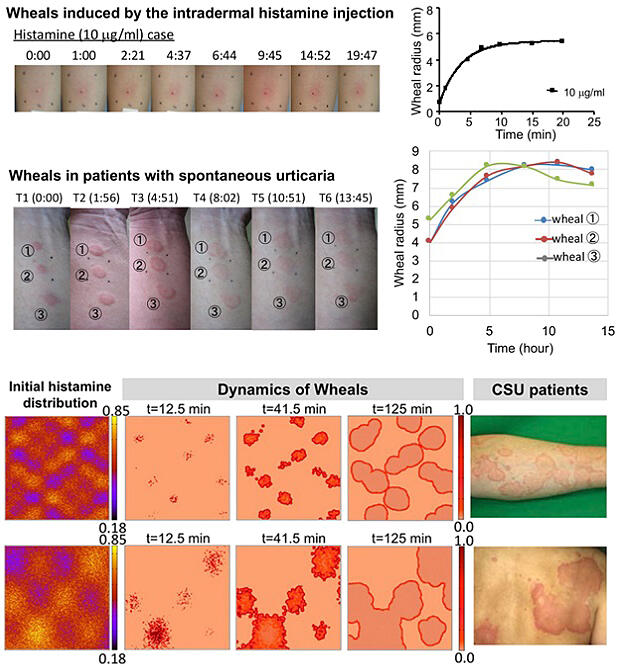

セイリン教授の最近の研究例。これは、数理モデルを使い、皮膚の発疹とその進行の背後にある根本的なメカニズムを証明したものである。

(提供:セイリン教授)

AIなど、この分野に関連する他の課題について、セイリン教授は「AIを使うことはありますが、AIが解決できなければ、人が対応します。事前データはサブセットが小さく、AIのトレーニングデータとして使用するには小さすぎます。最大の問題はコミュニケーションです。データが足りないこと、そして科学者・医師・業界の専門家には目的の違いがあるため、セミナーなどで産業界と学術界の間にまだ壁があります」と述べ、今後はそこをターゲットにしていきたいと語った。また、セイリン教授はオックスフォード大学、米国のオハイオ州立大学との強いつながりも保ち、今後も提携を続けていきたいと語った。

国際頭脳循環について

日本とイギリスの両方で研究者として過ごした経験を持つセイリン教授は、両国の活動について意見を述べてくれた。「韓国にいた頃から長い時間が経ちました。意見を述べるには状況があまりにも変わってしまいましたが、イギリスと日本の最大の違いは人々の提携の仕方です。イギリスでは、関係のない分野の研究者同士が自身の研究について気軽におしゃべりし、それが提携につながることがよくあります。日本では、はるかに構造化されているので、研究者が提携について具体的なアイデアを持っていない限り、会議を開催するのがはるかに難しいのです。しかし、日本では、日本のコミュニケーションスタイルを学べば、提携者を見つけるのはかなり簡単になります」

オンラインインタビューでのセイリン教授

セイリン教授は、日本での生活や仕事で直面した困難についてもいくつか話してくれた。「一番大変だったのは、自分がずっと外国人として暮らすことになるということを受け入れることでした。日本の文化は私が育った文化とは非常に異なっており、日本で自分のアイデンティティを確立することが重要でした」彼女は多くの時間を日本語の勉強に費やし、地元の人々と会って友達になり、地元の文化に関われるよう努力した。それがここでの成功の大きな要因だったと彼女は述べる。

研究拠点としての日本について、セイリン教授はいくつかの点を挙げた。「日本には、「オタク」研究者がたくさんいます(オタクとは、ポップカルチャーの特定の側面に夢中になっている人を意味する)。このような研究者は、自分の研究分野に非常に熱意があります。日本では、やりたい研究をするのはとても簡単で、研究者には調査したいテーマを追求する自由が与えられています」これは、研究助成金や資金が、特定の分野を重点的に研究するという条件で提供されることが多い他の多くの国とは対照的である。この点は、日本の科学者が受賞したイグ・ノーベル賞の多さからも分かる。

セイリン教授とその研究室のメンバー。ASHBiは実に国際色豊かな研究所であり、研究・運営ともに英語で行われている。セイリン教授は研究室でのランチや休憩時間を通じてさらに交流を深めている。

既に述べた通り、ASHBi自体も魅力のひとつである。「ASHBiは国際色豊かな施設です。外国人スタッフに対するサポートが充実しています。事務職員は全員英語で仕事をするので、外国人研究員にとっては非常にやりやすいのです」とセイリン教授は語った。ASHBiは、特に開催されるセミナーやイベントが外国人研究者にとって大きな魅力となっている。現在研究室に所属するメンバーのひとりは、セミナーの国際的な雰囲気に魅了され、セミナー終了後にすぐに研究室に応募し、現在はポスドクとして勤務している。研究所には国際的な環境と最先端の技術があるため、外国人スタッフと日本人スタッフの両方にメリットがあり、国際頭脳循環の恩恵を示す素晴らしい例となっている。

セイリン教授は、数理生物学や医学の分野に進もうとする研究者にアドバイスをしてくれた。「自分が幸せにすることをして、やりたい研究に取り組んでみてください。そして、周りの先輩研究者や、彼らの研究の精神や哲学から学んでください。そして、機会があればそれを自分の研究に活かしてください」彼女は、日本で国際頭脳循環に参加したいと考えている人たちにも同じアドバイスを与える。「日本語を学んでください! 外に出て地元の人と交流し、文化を学びましょう。仕事で彼らと交流するときにも役立ちます。日本には優秀な「オタク」研究者がたくさんいます。私もオタク研究者になりたいです!日本ではやりたい研究を行える自由が豊かにあるのです」彼女の言葉は、国際的な研究環境と頭脳循環の利点を強調しており、日本で研究に携わりたい人にとって良い例となる。

数理生物学と医学の未来をモデル化する

将来を見据えて、セイリン教授は力を入れたい分野は多岐にわたると語った。「京都大学では、数理モデリングと皮膚科学の発展に全力を尽くしますが、自分の研究に関連した新企業やスピンオフに関わることにも非常に興味があります」セイリン教授が関係したプロジェクトは多岐にわたるが、特に病気の治療システムの解明に焦点を当てたものが多かった。これらのプロジェクトはとりわけ将来の産学連携に焦点を当てており、中にはASHBiとファイザーが共催するセミナーを含むプロジェクトもあった。

自身の分野に関連する将来の技術に関して、セイリン教授は、特定の技術よりも、生命科学における数理科学とデータサイエンスの融合こそが、この分野のイノベーションを牽引すると感じていた。「基礎生物学と数理モデリングの融合から、基礎生物学及び臨床医学と、数理科学及びデータサイエンスとの、より広範な融合へと移行していくと予想しています。データサイエンスの新しい波は、今後大きな影響を与えるでしょう」

研究目標を追求する姿勢、学生に対する協力と指導、そしてさらなる国際活動への強い関心。これらすべてが、セイリン教授がつながりはあるがまったく異なる3つの分野で成功を収めている理由である。これからに大きな期待を抱き、数理生物学と医学における彼女の研究成果について今後さらに詳しく知ることを楽しみにしている。

李 聖林(Sungrim Seirin-Lee):

京都大学ヒト生物学高等研究拠点 (WPI-ASHBi)、京都大学高等研究院(KUIAS)、京都大学大学院医学研究科教授

韓国で生まれ育ち、日本に来る前に韓国の釜山大学校で学部課程と修士課程を修了した。JSPSの特別研究員DC1となり、岡山大学で学び、また、オックスフォード大学に留学した。広島大学で2014年に助教授、2017年に准教授、2020年には正教授となった。2021年には京都大学のKUIAS (ASHBi)で正教授に、2023年には京都大学大学院医学研究科兼任教授に就任した。

セイリン教授の研究室: https://ashbi.kyoto-u.ac.jp/groups/seirin/

セイリン教授のX(@Seirin_Lab): https://x.com/Seirin_Lab