【Asian Scientist】視覚障害者がデジタル世界を巡る—世界初のツールキットを開発

シンガポール工科大学の研究者と視覚障害者は、エビデンスに基づき、支援技術トレーニングの強化に有望なツールキットを協力して開発した。(2025年5月20日公開)

スマートフォンは完全に日常に溶け込み、売買や銀行取引といった重要な活動に欠かせないものとなっている。これらの活動で使われる機能の中には、二要素認証システムなど、通常、一般の人にとってはそれほど難しくないが、高齢者や視覚障害者 (PVI) といった一部の人々にとっては複雑で、操作がほぼ不可能なものがある。

すべてのスマートフォンには、PVI向けの支援技術デバイスとして活用できるアクセシビリティ機能が搭載されているが、多くのPVIはこれらの機能を最大限に活用する方法を必ずしも理解していないと思われる。シンガポールとオーストラリアに在住する68名のPVIを対象としたオンライン調査では、大多数がオンライン教材を使って支援技術の使い方を自分で練習していると回答したが、シンガポール工科大学 (SIT) で支援技術の研究を行うタン・フェイ・ラン (Tan Hwei Lan) 助教授は、これは学習効果を低下させる可能性があるという。

タン助教授は「今では、動画やブログなど、低視力者向け支援機能付きスマートフォンの使い方を教えてくれるネットリソースが数多くあります」と語る。「しかし、問題は、良質な情報が多すぎて、探しているものを見つけるのに多くの情報をふるい分けしなければならないことです」

多ければいいというわけではない。タン助教授は、理解するために必要な膨大な情報量に加え、効果的な学習方法に関する研究が十分ではないと話した。利用しやすいアプリの開発やスマートフォンをさらに使いやすくするための設計に関する研究は積極的に行われているが、「ソフトテクノロジー」(利用しやすいアプリなどの「ハードテクノロジー」の活用を支援する評価や学習を指す)に関する論文はほとんどない。

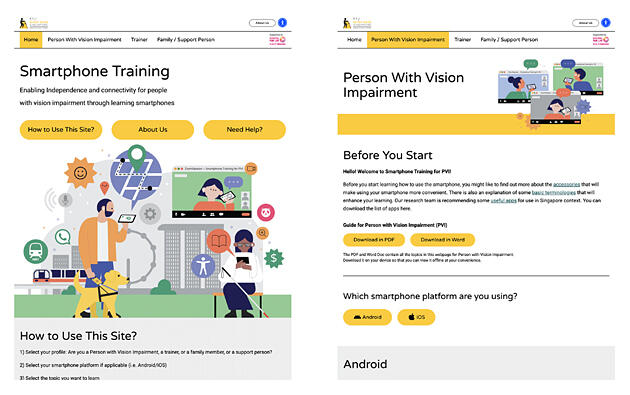

PVIが低視力者向けスマートフォン支援機能の使い方を習得する最良の方法を見つけたいという思いに駆り立てられ、タン助教授はそれを博士課程のテーマとした。その結果、PVI、訓練者、PVI の家族がスマートフォンで支援技術を使用するときに使える学習資源として機能するツールキットが生まれた。

PVI、訓練者、PVI の家族に役立つ学習資源であるツールキットのスクリーンショット

このプロジェクトはシンガポール情報通信メディア開発庁のデジタル・フォー・ライフ基金 (IMDA DFL) の資金提供を受け、3つの段階に分けて実施された。第1段階ではPVIの訓練に関する既存の研究について調べた。第2段階ではデータ収集を行い、支援技術の訓練者と学習者を対象に、学習経験と将来の訓練に関する希望事項に関するアンケートを実施した。第3段階では参加型設計を行った。この段階では、ガイド・ドッグ・シンガポール (GDS) の訓練者と学習者がツールキットのコンテンツの作成と調整に参加した。

「このツールキットが他のインターネット資源と違う点は、エビデンスに基づいたツールキットの制作に注がれた努力、並びに訓練者及び学習者が参加し、ゼロからのアプローチに取り組んだことです」とタン助教授は説明する。

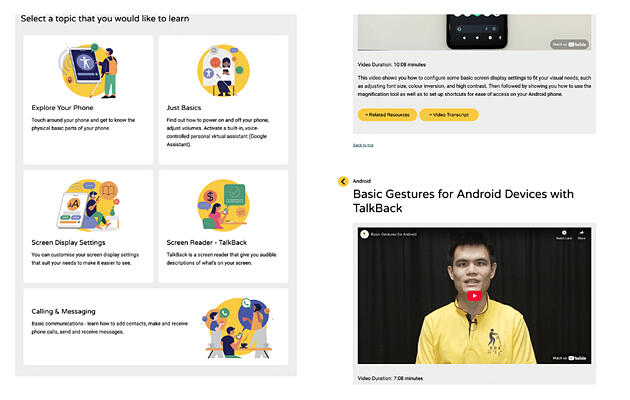

このツールキットは、個人の経験だけに頼るのではなく、慎重に評価されたデータと調査に基づいて設計されている。これは世界で最初のものとなる。ツールキットの注目すべき機能のいくつかは、GDSからの参加者の提案をもとに設計された。その一つは動画を加えることである。タン助教授は「ウェブを利用するこのツールキットの構想を練り始めた当初は、動画について考えてはいませんでした」と語ったが、後に、GDSの設計参加者が提案した2つの理由により、動画を採用することになった。

第一に、動画には音声による説明が含まれており、PVIはこれらの音声による説明を利用して理解することができる。第二に、弱視者の場合、視覚情報を活用して学習することができる。これらの意見を踏まえ、ツールキットには設計参加者が台本を書き、撮影した動画のライブラリが含まれている。また、チームはウェブサイトにも役立つコンテンツを追加し、例えばスマートフォンの機種別にフォントサイズを大きくする方法など、質問への回答セクションを設けた。

ツールキットで利用できる様々な使用法のスクリーンショット。設計参加者が台本を書き、撮影した動画の一部

さらに、タン助教授は、アクティブエイジング・センターなどといった社会福祉機関に対し、機関がサービスを提供している地域社会でツールキットの活用を促進する方法についての意見を求めた。重要な懸念事項の一つとして、地域社会の人々の英語力の低さが挙げられた。今後、チームはツールキットを中国語などの母語に翻訳し、シンガポールの多くの人々にサービスを提供することを目指している。

このツールキットは、その有用性だけでなく、参加型設計というアプローチを採用したことによって、既にPVIコミュニティで大きな反響を呼んでいる。タン助教授によると、参加者の一人は、研究に参加しても自分の意見が本当に反映されるのか不安になることが多かったと述べていた。参加者の提案がツールキットの開発に組み込まれたことは、間違いなく朗報であった。

「このツールキットを共に作り上げたことを誇りに思います。また、参加した人々にとっても有益でした」とタン助教授は述べた。

このツールキットは、包括的な未来の医療を作るというタン助教授の夢に向けた、ささやかな一歩に過ぎない。デジタル包括社会の実現には、様々な部門や関係者が協力し、共通の目標に向かって取り組むことが不可欠だと彼女は考える。そのために、彼女は現在、身体障害者の身体活動参加を促進するプログラムの開発で、同様の参加型設計アプローチを採用している。