再創業支援型インターンシップと産学融合のすゝめ②~リスタートアップとは?~

2022年01月24日

松島大輔(まつしま だいすけ):

金沢大学融合研究域 教授・博士(経営学)

<略歴>

1973年金沢市生まれ。東京大学卒、米ハーバード大学大学院修了。通商産業省(現経済産業省)入省後、インド駐在、タイ王国政府顧問を経て、長崎大学教授、タイ工業省顧問、大阪府参与等を歴任。2020年4月より現職。この間、グローバル経済戦略立案や各種国家プロジェクト立ち上げ、日系企業の海外展開を通じた「破壊的イノベーション」支援を数多く手掛け、世界に伍するアントレプレナーの育成プログラムを開発し、後進世代の育成を展開中。

リスタートアップス(再創業)は、マーケット・イン型であり、社会あるいはグローバルな課題やニーズを追求するかたちで組成される。そもそも老舗企業と呼ばれる企業の多く、或いは日本で成功を収めグローバル企業として名を刻んだ企業の多くは、リスタートアップである。トヨタ自動車の出発点は、豊田佐吉による織機であり、ブリヂストンも久留米の日本足袋株式会社での地下足袋製造から出発している。また近年では、富士フイルムは、カメラメーカーから、今や医薬品メーカー、トータル・ヘルス・カンパニーへと業態転換を遂げている。カメラ事業でライバル企業であったコダックが2012年に経営破綻したことに対して対照的な地歩を固めてきた。

こうした再創業は、これまで紹介してきたインドやタイなどの新興国市場で台頭しやすい。以前、インド大手の製薬メーカーであるランバクシー(Ranbaxy Laboratories Limited)のデリー近郊のグルガオンにある本社を訪問したことがあるが、毎週ワークショップを実施し、各国の薬事法改正などを議論し、新たな展開をにらんでいた。インドの財閥はこうした機敏な動きと大きな資本で軽々と業態転換を進めているイメージが強い。最大手タタ財閥ではホールディングカンパニー・タタサンズ(Tata Sons)が、司令塔となって新規事業開拓を進めていたが、このタタ官僚が逸材であった。インドはインド高級国家官僚であるIAS(Indian Administrative Service)の優秀さに注目されることが多いが、それに勝るとも劣らない陣容である。

同様にタイでは、王室管財局が出資している王室系財閥企業であるサイアム・セメントグループ(The Siam Cement Group Public Company Ltd.:SCG)の新規事業展開が秀逸である。筆者がタイに駐在した当時、SCGの企画部門に呼ばれて、新事業領域を考えるに当たり、日本企業で連携できそうなところを紹介して欲しいということで、一時期毎週のようにSCGに通った経験があるが、彼らがこうした新規事業の立ち上げに腐心していたのを記憶している。知己を得てチャロン・ポカパン(Charoen Pokphand Group:CP)のサイアム副社長とも交流させて頂き、長崎大学時代に学生をサイアム副社長のかばん持ちとして留学させることができたが、彼らも日本での食品業界の新たな動向を敏感にとらえ、新規事業立ち上げのチャンスをつぶさに取り入れようという俊敏な動きに感服したものである。

他方で、再創業に向けた事業再構築は、「死の跳躍(salto mortale)」とも言うべきリスクを伴う。例えば、新日鐵(現・日本製鉄) はかつて「複合経営」を掲げ、ミネベアから半導体部門を買収し、産業のコメである半導体事業に展開した。そこで再創業の学びにおいても、先ずはそれぞれの企業の強み・事業ドメインとしての「コア・コンピタンス(Core Competence)」を徹底的に分析する。つまり、強みを特定し、企業が進むべき業態転換、事業再構築の軸を定める。富士フイルムの業態転換については、先に挙げた新規事業の探索活動において、新事業を設定する領域を特定しつつ、戦略的な一貫性を保ったのに対し、コダックは新しい技術などに依存してアドホックに多角化を目指したことが勝敗を決したという指摘もある。つまり、企業の強みやドメインを無視して新しい技術の導入を急ぐことは必ずしも有効な戦略ではないかもしれない。そのあたりを、学生が「コア・コンピタンス・シート」で分析することで、軸がぶれない再創業を目指すことにつながる。

また、日本の中堅・中小企業の場合、下請け・系列関係下での受注生産の仕事が多く、仕事を取るために「何でも出来る」というプレゼンテーションをしがちであるが、むしろ日本企業の場合、ここでしかできない(オンリー・ワン技術)、ここにしかない技術、ノウハウをぶつけたほうが事業につながるだろう。これまでの系列関係の軛(くびき)を脱し、新しい事業に展開するチャンスでもあるのだ。北陸はグローバル・ニッチ・トップ(Global Niche Top)の企業の集積が日本一というのも大きな追い風になる。後藤康雄先生の研究(『中小企業のマクロ・パフォーマンス』(2014))によれば、ニッチトップ企業の地域別輩出率でみると、全国第1位が福井県で、第2位が石川県、富山も第6位と健闘している(2009年)。

学生が既存企業に入ることで、真のコア・コンピタンスを「発見」し、これらを別の事業ドメインに転換する、すなわち事業再構築や業態転換を追求する。これが再創業を支援するメカニズムになるというわけである。学生としては、企業側が主導して企業内で事業化する方法や、カーブアウト(carb out)による新事業化、あるいは学生自身が起業することを当該企業から支援してもらう方法など、いくつかの選択肢のなかで検討することが可能である。学生がゼロイチでスタートアップスを目指すよりも、起業する前に既存企業に修行に出て、「軒先ベンチャー」を実践することで、多くを学ぶことができる。まさに産学融合の「実践共同体(Community of Practice)である。もちろんいくつかの失敗も重ねることになるが、それらも含めて学生の戦歴(トラックレコード)となるだろう。こうした健全な支援体制を構築することが大学の支援の目的である。

長く学生たちと接して思うのは、彼らのエクスポージャ(社会経験)が狭いことである。これを改善しないと全く意味がない。スタートアップスといっても、社会変革など企図されず、せいぜいお小遣いを稼ぐ程度の「毛鉤(けばり)ビジネス」に終わってしまう。これを回避する意味でも、「状況に埋め込まれた学習」としての産学融合の在り方は重要である。

日本政府も再創業に対して積極的な支援を鮮明にしつつある。2020年度予算では、中小企業対策費において事業再構築補助金予算に1兆円超を積んでおり、個別企業に対して最大1億円の支援を目指す。海外展開に向けた業態転換については支援の厚みを増すほか、2021年11月に発表された史上最大級の経済対策では、グリーン分野での業態転換についても支援を強化するという報道もなされている。

こうした時代の要請に応答するかたちで、これから進める再創業型インターンシップも制度構築を進めている。本コラムでは以前「ではの守」(シリコンバレー「では」という海外モデルの無批判な礼賛)について言及したが、まさに日本には日本の闘い方がある。日本の場合、政府の政策支援の予算措置は、細かいところまで充当されており、これらを活用することによって、新規事業の案件を形成することができるだろう。筆者は長崎大学時代に、特に海外展開の予算措置などを活用し、学生の事業再構築を事業化するという方法を採用した経緯がある。これまでこうした企業支援の予算措置は、どちらかというと「玄人」の分野で収まっていたように思うが、学生などに開かれることにより、事業再構築の案件形成トレーニングにつながる。こうしたトレーニングを積むことで、社会での即戦力を身に着け、卒業後に社会人としてすぐに立ち上がることができるとともに、学生が起業する場合であっても、様々な支援ツールを知り、また社会の要請にも敏感になることができる。

さらに、筆者は「メタな支援」という言い方をしているが、直接的な支援が難しい場合であっても、構想している再構築事業の一部について、各種支援措置を活用することが可能である。自ら提案した再創業に対する直接的な支援、「ベタな支援」に対し、「メタな支援」を活用する。特に環境・循環や防災(安心・安全)などのSDGs(国連の持続可能な開発目標)の17項目の分野については、何らかの支援措置が用意されている。

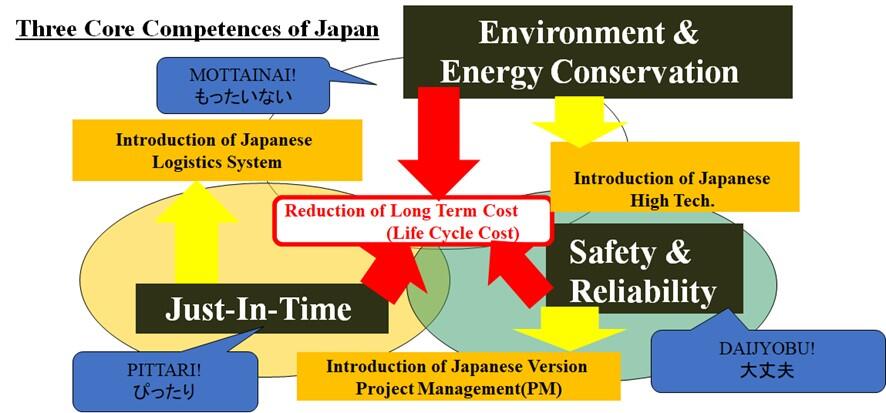

筆者はインド駐在当時、日本の強みはライフサイクルコストの縮減であるということで、「3つの日本語」による日系企業の「メタな強み」を提唱した。「もったいない」(環境・循環)、「大丈夫(安心・安全)」、そして「ぴったり(定時性)」の3つの日本語である=下記図参照。

これらを上手に組み合わせて活用することが新規事業の立ち上げにあたって大きな支援につながる。冒険的な新事業分野について資金的な支援があれば、「母屋」の企業にとっても事業再構築に向けたゴーサインが出しやすいだろう。政府の政策意図にも適い、「三方良し」の展開につながる。

日本の産学連携の分野では長く、「戦略は予算に従う」、つまり、既存の予算メニューを取りに行くかたちで自社の戦略や研究ドメインを犠牲にするという本末転倒な残念な状況を目にすることがあるが、これからは「予算は戦略に従う」に転換することで、予算に従属させる必要がある。