光ピンセット電気泳動法で粒子の吸着の仕組みをリアルタイム解析 インド

インドの科学技術省は4月3日、インド科学技術庁(DST)が資金提供する独立研究機関であるラマン研究所の研究者らがラポナイト・ナノプレートとラテックス微粒子、光ピンセット電気泳動法を用いて吸着を研究し、個々の粒子がどのように吸着されるかを明らかにしたと発表した。研究成果は学術誌Soft Matterに掲載された。

吸着現象は、ある物質が別の物質に付着することを指し、工業分野における製品のコーティング、水質浄化における汚染物質の除去、食品エマルジョン合成時のコロイド安定化にも利用される。従来の吸着研究は、質量や体積変化によって検出されていた。

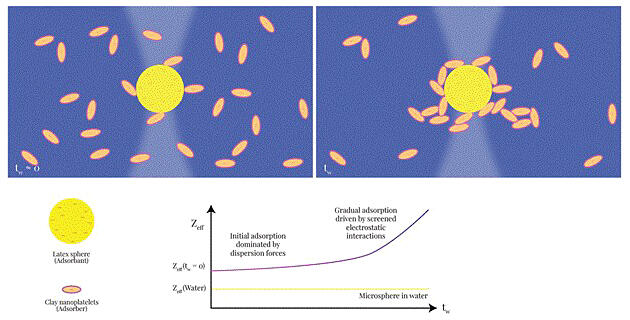

研究チームは、粘土と水の混合液中に懸濁したミクロンサイズのラテックス粒子を光ピンセットで捕捉し、毎秒3万回の速度でその動きを追跡することで、吸着によって生じる電荷移動をリアルタイムで測定した。この測定は時間分解能が高く、吸着現象をリアルタイムでモニタリングし動的相互作用の理解を深めることができるため、吸着メカニズムの研究における優れた基礎技術となりうるものだ。ラポナイト・ナノプレートとラテックス微粒子を用いた今回の研究では、ラポナイトの濃度が高いほどナノプレートレットの利用可能性が高まり、吸着プロセスが加速することが明らかになった。

図1. ラテックス微粒子への粘土ナノプレートレットの吸着プロセスを支配するメカニズムの概略図

(出典:PIB)

また、極低温電界放出走査電子顕微鏡(クライオFESEM)を用いた観察により、粒子表面に付着したナノプレートレットの分布やサイズを可視化し、塩や解こう剤を添加することで、吸着力の源となる静電力と分散力の影響を分離して評価することにも成功した。これらの結果から、光ピンセット電気泳動法と極低温電界放出走査電子顕微鏡法は、吸着プロセスを研究するための信頼性の高い相補的な手法であることも明らかとなった。

ラマン研究所の博士課程学生で本研究の筆頭著者であるヴァイブハブ・ラジ・シン・パルマー(Vaibhav Raj Singh Parmar)氏は「今回開発した方法は、他の手法では得られなかった新しい知見を得ることができます」と説明する。また、研究を主導したランジニ・バンディオパディアイ(Ranjini Bandyopadhyay)教授は、「次の目標は、光ピンセット電気泳動と高度なマイクロ流体技術を統合することで、測定精度を向上させることです」と述べた。

サイエンスポータルアジアパシフィック編集部