ペロブスカイトタンデム太陽電池で記録的な光電変換効率を達成 シンガポール

シンガポール国立大学(NUS)は6月26日、NUSの研究者らが1cm2の活性面積で26.4%の光電変換効率を持つペロブスカイト・有機タンデム太陽電池を実証したと発表した。研究成果は学術誌Natureに掲載された。

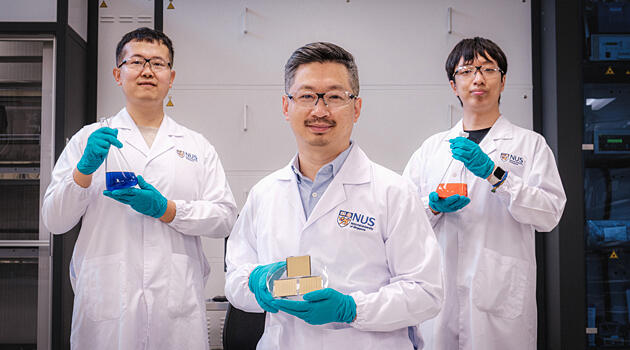

ホウ・イー(Hou Yi)助教授(中央)と研究チームメンバーら

この研究は、近赤外線(NIR)光子捕獲を大幅に強化し、新たに設計されたナローバンドギャップ有機吸収体によって実現した。これは、NUSデザイン・エンジニアリング学部化学・生体分子工学科とNUS太陽エネルギー研究所(SERIS)に所属するホウ・イー(Hou Yi)助教授のリーダーシップの下で行われた。

ペロブスカイト半導体と有機半導体は、バンドギャップを広く調整できるため、タンデム太陽電池の高い理論効率が期待される。しかしながら、NIR領域の太陽光を効率的に捕捉するNIR薄膜吸収体が見当たらないため、ペロブスカイト・有機タンデム太陽電池が代替設計に後れを取る要因であった。

同助教授の研究チームは、この課題を克服するため、効率的な電荷分離と秩序化された分子パッキングの促進を維持し、NIR領域への深い吸収を可能にした非対称有機アクセプターを開発した。この設計は、超高速分光法とデバイス物理解析により、最小限のエネルギー損失で高い自由電荷キャリアの収集効率の達成が確認された。このタンデム太陽電池の光電変換効率は、0.05 cm2の活性面積で27.5%、1 cm2の活性面積で26.7%を達成し、独立した機関から26.4%の認証を受けた。

新しいペロブスカイト型有機タンデム電池(右)は、26.4%の電力変換効率を達成し、従来の類似デバイスのベンチマークを上回った

(出典:いずれもNUS)

同助教授は、「光電変換効率が30%を超えると見込まれるフレキシブルフィルムは、ロール・ツー・ロール生産や湾曲した基材や布地へのシームレスな統合に最適です。太陽光を利用し、搭載センサーを駆動させる自己発電型ヘルスパッチや、かさばるバッテリーを必要とせずに生体認証を監視するスマートテキスタイルを考えてみれば分かります」と述べた。

今後研究チームは、運用の安定性を高め、パイロットライン製造への移行に焦点を当てる。これは、柔軟で高性能な太陽電池技術を市場に導入するための重要なステップである。

サイエンスポータルアジアパシフィック編集部