北陸企業とインド連携④~「三方良し」の能登里山里海DXコモンズ構想(後編)

2021年9月30日 松島 大輔(金沢大学教授)

松島大輔(まつしま だいすけ):

金沢大学融合研究域 教授・博士(経営学)

<略歴>

1973年金沢市生まれ。東京大学卒、米ハーバード大学大学院修了。通商産業省(現経済産業省)入省後、インド駐在、タイ王国政府顧問を経て、長崎大学教授、タイ工業省顧問、大阪府参与等を歴任。2020年4月より現職。この間、グローバル経済戦略立案や各種国家プロジェクト立ち上げ、日系企業の海外展開を通じた「破壊的イノベーション」支援を数多く手掛け、世界に伍するアントレプレナーの育成プログラムを開発し、後進世代の育成を展開中。

参考:北陸企業とインド連携③~能登里山里海DXコモンズ構想を実践中(前編)

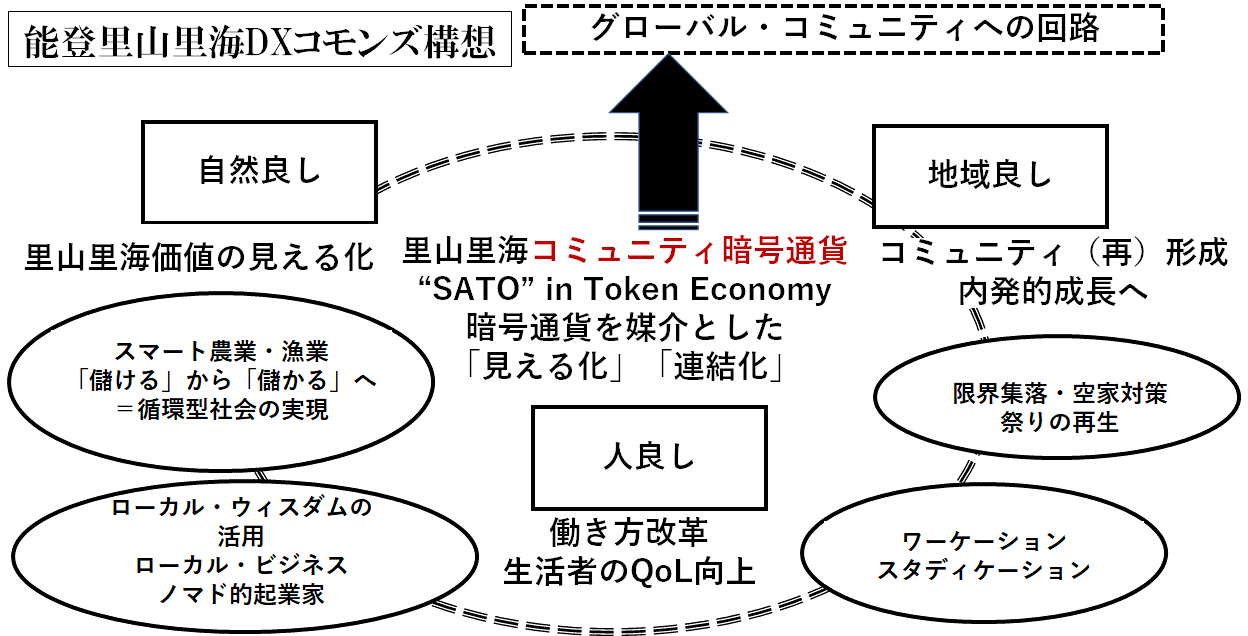

前回紹介した能登里山里海DXコモンズ構想とは、DX(デジタルトランスフォーメーション)化を活用し、本来であればヒトの利用対象であり、客体であるはずの「里山里海」を主語とし、個人や法人、組織等の様々な貢献を、地域暗号通貨「SATO」を通じて「見える化」し、その価値の分配や交換を媒介するという試みである。

DX化の技術的ブレークスルーを通じ、一方で経済メカニズムと生態系サービス、さらには社会・福祉システムの交錯した領域に対し、里山里海の価値を可視化し、コミュニティ暗号通貨を介した内部取引、コモンズ(共有地)による持続可能なコミュニティの構築を目指す。能登里山里海DXコモンズの含意は、近江商人の「三方良し」の発想で整理すると分かりやすい。「自然良し」「人良し」「地域良し」の三方良しである(下記図参照)。

「自然(売り手)良し」の観点から、「二次的自然地域」である里山里海の人間を「適度な介入」を定量化することが目的である。これまで看過されてきた生態系バランスを主語とした持続可能システムが構築され、将来的には国内総生産(GDP)にも自然価値が評価されることを期待したい。価値判断が人目線ではなく、センシングやAI(人工知能)を活用したDXによって、生態系バランスの目線から進めていく。

自然だけではない。そこに生活する人間にとっても新たな循環する価値を提供することができる。「人(買い手)良し」の発想では、そこに生活し、コミュニティを形成する主体に対し、「ベーシック・インカム保障」の提言、地域の新しい社会保障を提案していくことを目指している。そもそも中山間地域は、自給自足の生活が中心になっている。その価値を見える化し、活用することによって、互酬による新たな配分経済が構想できる。例えば、滋賀県で展開された、琵琶湖におけるブラックバスなどの外来種駆除対策である「ノーリリースありがとう券」は、ブラックバスを釣って関係機関に持ち込むことで、地域内で使える商品券がもらえる仕組みだが、このような地域への貢献を価値として可視化させる仕組みである。

さらに現下のコロナ禍で進行するワーケーションやスタディケーションにもつながる。能登半島ではワーケーションが広がるほか、学生の間でも新たなスタディケーションを事業化する動きが進む。政府の「働き方改革」も追い風になる。コロナ後には、外部との関係であるノマドワーカーの取り込みが期待され、中山間地機の関係人口の拡大を見込むことができる。

「地域良し」という点では、日本経済の「最も脆弱な環」である中山間地域を、里山里海の価値で創生する試みである。「地方創生」について、既に10年近く試行錯誤が繰り返されているが、必ずしも明らかな成果に至っていない。従来の「企業城下町」や、インバウンド観光客一点張りの、外部からの入力という他力頼みの発想から、コミュニティや地域性を尊重し、外部からの入力ではない、「内発的成長」としての「のと里山里海」を実現することが可能となるだろう。コミュニティが価値を置くものを「錦の御旗」として掲げることが目的であり、まさに「トークン(象徴)」として価値を体現することができる。その象徴がこのSATOではないか。トークンエコノミーに、コミュニティの思いをこの名称に託している。問題は、どのように暗号通貨の仕組みを形成するのか?

既に、2021年4月には、暗号通貨(Cryptocurrency)の専門家で、米マサチューセッツ工科大学(Massachusetts Institute of Technology:MIT)特別研究員である中村宇利先生を招聘し、金沢大学で特別講演会を行い、学生をはじめ七尾商工会議所幹部や大学研究者を集めて意見交換を開始した。

暗号通貨と聞くと、ブロックチェーンを活用した仮想通貨ビットコインなどを想像するかもしれない。しかしこれらは台帳方式であり、通貨の本質である匿名性や移動性に困難が伴う。昨今の仮想通貨をめぐる事件やトラブルに見る通り、セキュリティの問題が大きい。これに対し、中村先生の提案する暗号通貨であれば、暗号技術によって裏打ちされた仕組みであり、セキュリティ上の問題をクリアすることができる。また地域通貨として機能するにあたっては、デジタル・ディバイド(格差)の観点から高齢者でも活用できる必要があることから、暗号を紙で印刷して物理的な貨幣として利用することも可能である。さらにスマート・コントラクト(Smart Contract)の技術を使えば、期限付きの貨幣、いわば「腐るおカネ」や、地域限定など様々な条件を付加することができる。著者は、この暗号通貨を地域だけに限定せず、ある価値の共有するコミュニティの象徴(まさにトークン)として流通させる仕組み、つまり地域通貨というより、「コミュニティ通貨」として活用する可能性に期待している。そして筆者は、このコミュニティ暗号通貨の持続可能性は、3つの条件にかかっているとみている。通貨流通、すなわち安定性と、発行管理、すなわちセキュリティ、そしてコミュニティ、すなわち地域であれば地元など参加者同意が必要になると考えている。

貨幣論で有名な岩井克人先生は、「貨幣は貨幣であるがゆえに貨幣である」という貨幣循環論を唱え、その流通可能性を指摘しているが、次々と人が受け取り続けてもらえる可能性こそが貨幣の本質ということになる。中村先生によれば、コミュティ通貨という側面でいうと、2017年から世界40カ国が参加する世界硬式空手道連盟は「空手キャッシュ」と呼ばれるコミュティ暗号通貨を導入し、会費や指導料等での融通を進めている。空手というスポーツの価値を共有するコミュニティに流通させることで、通貨の安定性を担保しようという試みである。

既に、里山里海に価値を置くグローバル・コミュニティの可能性も用意されている。日本国内の中山間地や海外の農政の対し、「能登里山里海の輸出」よろしく、地方創生の新たなモデルとして横展開できるはずだ。既に、能登里山里海については、金沢大学が能登で培った人材養成の知見を海外に伝道しつつある。その具体例が、世界農業遺産とユネスコ世界文化遺産に認定されているフィリピンの「天国に登る階段」と形容されるイフガオ(Ifugao)棚田地域である。2014年2月より、このイフガオに伝えるための国際協力機構(JICA)プロジェクトを進めてきた。この延長上には、里山里海という2次的自然地域をつなぐ、グローバル・コミュニティの形成が期待できる。

インドでは、中国のデジタル人民元に刺激されたのか、インド準備銀行発行の公的デジタル通貨を検討しており、2018年にインド準備銀行はデジタル通貨取引を禁止した。しかし2020年3月インド最高裁判所はこのインド政府の決定を覆し、その動向が注目される。以前お話した通り、インドは積極司法であり、行政の決定を覆し、強制執行も可能である。いずれ早晩、国民国家としての通貨発行権の独占は難しい岐路に立つ可能性があり、暗号通貨を全面禁止するというのは難しいだろう。ハイエクの『貨幣発行自由化論(Denationalisation of Money)』を引くまでもなく、中央による統制型ではなく、グローバルに連携する価値共同体としてのコミュニティ内部の暗号通貨が、複数にわたり、重層的に取引されていくことになるのではないか。

能登里山里海DXコモンズ構想による持続可能な「回る」仕組み(「儲ける」から「儲かる」へ)や、データサイエンスを活用したセンシング、AIによる意思決定システムは、良質な高度IT人財によって支えられる。この高度IT人財という意味で、北陸を挙げてインドとの連携に注目が集まる。地方だけを見つめる地方創生では「解」はないだろう。破壊的なイノベーションを目指すために、「DX×自然×インド」がキーワードになる。

実は筆者は、インドをはじめ、ベトナムやタイなどASEAN(東南アジア諸国連合)諸国も含めて、こうした取り組みに賛同しているグローバルなコミュニティへの参画を呼び掛けている。これらが実現すれば、ビヨンド・コロナに向けて、新のグリーン・リカバリー(Green Recovery)が実現できるだろう。