地球環境・気候変動の観測研究を支える技術革新―オーストラリアの科学技術シリーズ③

2023年6月22日 三田 雅昭(JSTアジア・太平洋総合研究センター フェロー)

はじめに

オーストラリアの科学技術シリーズでは、紫外線の健康被害の予防に始まり、オゾン層の回復傾向と気候変動緩和の取り組みを紹介してきた。本稿では、数十年間に渡る地球観測・気象観測を支えてきた科学技術の一端をご紹介する。例えばリモートセンシングでは、解像度・信頼性・耐久性および経済性が向上し、社会を支えるインフラとして、衛星観測の重要性が一層高まると言われている1)。

1. 地球観測・気象観測

では、どのようにして地球観測・気象観測を実施してきたのだろうか?

【観測プラットフォーム】地上設置の気象レーダ、海域の船舶とブイ、空域の気球と航空機、そして宇宙域の人工衛星が、計測器の搭載プラットフォームとして発達してきた。人工衛星が組み合わされてからは、広域・辺境・極域におけるリモートセンシングが、地球規模での変化の抽出に大きな威力を発揮している。気候変動の監視、水資源、海洋資源、森林・土地利用、生態系、そして大気汚染物質などの把握が実現している。

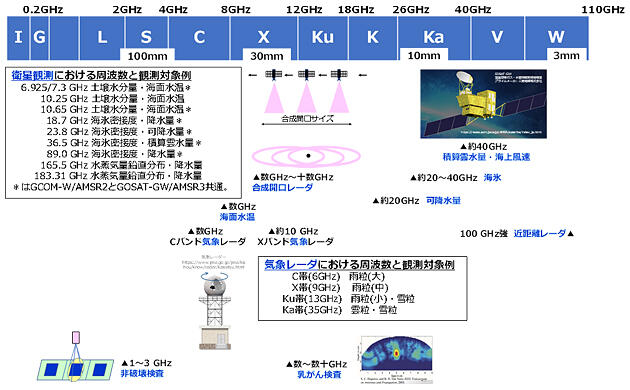

図1 電磁波(マイクロ波)で見える世界

【観測媒体】地球大気や気象観測などには光波・電磁波が利用されてきた。周波数順に、マイクロ波(周波数0.3GHz~300GHz 、波長1m~1mm)、赤外光・可視光(波長800nm~400nm)・紫外光、そしてX線・Γ線などによる計測がある2)。

【マイクロ波計測】マイクロ波計測では、可視光計測では難しい夜間や悪天候における観測が可能である。気象レーダによる観測研究では、マイクロ波のC帯・X帯・Ku帯・Ka帯(バンド)により、大・中・小の雨粒、雲粒および雪粒の計測技術が研究されている。人工衛星による観測研究では、土壌水分・海面水温・海氷密接度・降水量・可降水量・積算雲水量および水蒸気鉛直分布などの計測技術が研究されている。(図1参照)

【観測組成】大気微量成分の衛星観測には「温室効果ガス」として二酸化炭素(CO2)・メタン(CH4)など、「大気汚染物質」として二酸化窒素(NO2)・一酸化炭素(CO)および二酸化硫黄(SO2)などが衛星から観測されている。「オゾン層破壊」に関連しては、紫外線・オゾン・ハロゲン・NOXなどが観測されている。原理究明やメカニズム解明のためには、化学種毎に大気中の寿命・高度分布および変動範囲などを把握する必要がある。

【観測機関】国際的な枠組みとしては、気象観測について「世界気象機関WMO」(1950年設立)、地球観測について「地球観測に関する政府間会合GEO」(1984年設立)を中心に活動が展開されている。オーストラリアでは、気象局(BOM)・宇宙庁(ASA)・連邦科学産業研究機構(CSIRO)・地球科学機構(GA)などが協力し、地球観測衛星4基の設計・組立・打上・運用を含む「地球観測のための国家宇宙ミッションNSMEO」を2022年に発表している3)。

2. 衛星観測における技術革新

オーストラリアの国家情報局ONIは、国家情報コミュニティ衛星NICSATにおいて、最初の衛星Djaraに続き、Spire Global とDragonfly Aerospaceに2022年1月に2機目の衛星を依頼した。Djaraでは、市販センサ・FPGA・チップ上の機械学習システムなどを搭載し、「軌道上でデータの収集と分析」を可能にするシステムの実験を行うことをミッションとし、概念設計からフル稼働まで15カ月と極めて短期間で実現した。Spire Globalはリアルタイムで地球を観測する「超小型衛星の大規模な衛星群」を構築・所有・運用しており4)、Dragonfly Aerospaceは小型・高性能・高耐久なGeckoカメラを提供し、これらにより大規模な画像処理コンステレーションを実現し、広範囲のスペクトルで地球の持続的な画像を提供する5)。NICSAT2では、「商業衛星」を活用してデータ収集と分析を改善することを目的とした研究に焦点を当てる6)。

また、オーストラリア連邦科学産業研究機構 CSIRO環境ビジネスユニットKhan, Sらは、欧州宇宙機関(ESA)の地球観測衛星Sentinel-1AおよびBイメージング合成開口レーダ SAR による 4年間 (2017-2021) にわたる、オーストラリアの沿岸地域の海面風速と風向(1km の空間解像度)について「高解像度で校正および検証された合成開口レーダ オーストラリア周辺の海洋表面風データ」を報告している7)。

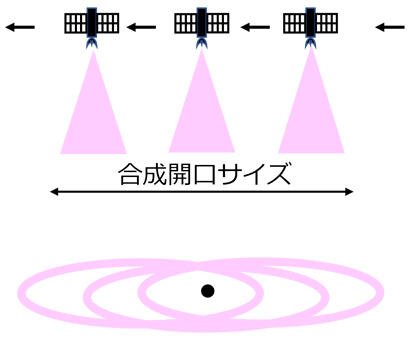

レーダの分解能はアンテナが大きいほど良くなるが、衛星に搭載できるアンテナの大きさには限りがある。そこで本稿では、衛星観測技術の中からSynthetic Aperture Radar合成開口レーダに注目する8)。SARとはレーダの一種で、航空機や人工衛星に搭載し、移動させることによって仮想的に大きな開口面(レーダの直径)として働くレーダである9)。その解像度を上げるための技術に注目し、図2合成開口レーダ、図3短時間パルス、図4パルス圧縮、図5ドップラー効果、図6スポットライトモードについて説明する。

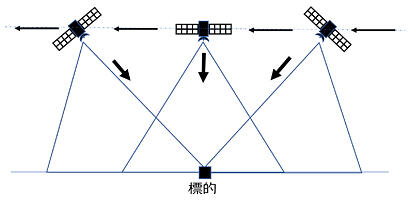

図2 合成開口レーダ

高速で移動する衛星から同じ場所を複数回観測し仮想的に大型のレーダ開口を合成する。

大きな開口面(レーダの直径)により解像度が上がる。

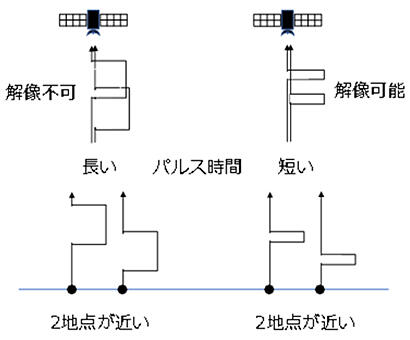

図3 短時間パルス

2地点が近い場合

パルス時間が短い、鋭いパルスにより、反射波が重ならず、解像が可能となる。

すなわち、解像度が上がる。

図4 パルス圧縮

周波数変調したチャープ信号を送信信号(参照信号)として、反射して受信したチャープ信号を参照信号と照合し、畳み込み積分を利用して短く鋭いパルスに圧縮する。

短時間パルスにより解像度が上がる。

図5 ドップラー効果

衛星進行方向に移動しながら同じ信号を送信し送信信号がドップラーシフトして返る。

ビーム幅が広いと電波の照射時間が長くなり周波数帯域幅が広くなり畳み込み積分を行うと鋭いパルスが得られる。

図6 スポットライトモード

衛星の姿勢を変化させて見たい標的に常にビームを当て続ける。

標的への照射時間を伸ばすと周波数帯域幅が広くなり畳み込み積分を行うと一層鋭いパルスが得られる。

3. 半導体による技術革新

近年の半導体技術および回路技術などの急速な発展に支えられて、計測・演算・記憶・通信・制御・電源という機能が大幅に改良されて、観測衛星は小型・軽量・高性能という選択肢が増えた。

【電子管の固体化】半導体素子が普及する以前は、放送衛星・衛星通信・地上マイクロ波通信などにおいて、電気回路における増幅部の最終段に電子管(真空管)が使われてきた。しかし、固体素子である半導体は真空対応・小型化・集積化・量産に適し、消費電力が少なく、振動・加速度に強く、高信頼性・長寿命であるため、特定の用途・領域を除き電子管から半導体に置き代わった。

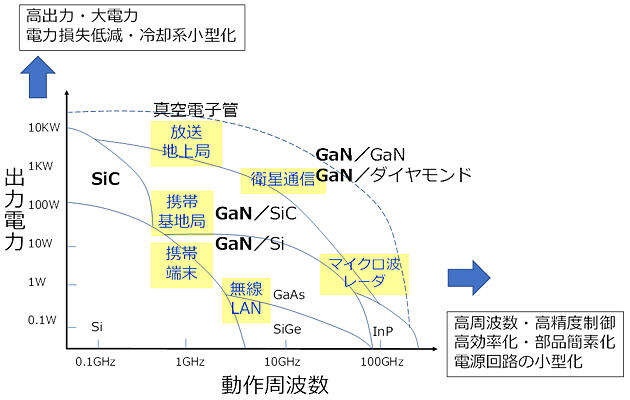

【パワー半導体】電力機器・無線通信機器向けの半導体素子は、コンピュータなどに使われている半導体素子に比べて、高電圧で大電流を扱えるのが特徴で、高周波動作が可能なものも多い。鉄道車両・電気自動車・ポンプなどのモータ制御、高周波電力発生用として電子レンジ・IH調理器、そしてマイクロ波レーダなどの無線通信に利用されている。特に、今後の無線通信機器の小型化・軽量化・低消費電力化において、GaNが大きく貢献すると期待されている。

【化合物半導体】2種類以上の元素が結合してできる化合物半導体が使われる。化合物半導体となる元素の組み合わせは代表的なものにIII族とV族元素、II族とVI族元素があり、それぞれIII-V族半導体、II-VI族半導体と呼ばれている。III族元素としてはアルミニウム(Al)・ガリウム(Ga)・インジウム(In)、V族元素としては窒素(N)・リン(P)・ヒ素(As)・アンチモン(Sb)がある。

通信基地局やレーダなどの電波送信部には、優れた物性により化合物半導体が広く利用されている。図7は動作周波数と増幅デバイスの出力電力の関係を示したものである。最近の無線通信の用途が求める高周波数・高出力の特性も合わせて示したが、GaNが望ましい材料であることが判る。

図7 無線通信用途 出力と周波数による化合物半導体の応用分野

【GaN-HEMT】通信基地局や衛星通信システムの高周波電力増幅器は、小型・軽量化・高性能化に向けて、高出力で高効率な GaN-HEMT(電界効果型トランジスタ)の適用が拡大している10)。GaN-HEMT は高出力動作時の発熱により電流が流れ難くなるという問題があり、これまで本来の性能を発揮できていなかった。このため、GaN-HEMT の基板として、従来の Si基板やSiC基板に代えて、熱伝導率が高い「ダイヤモンド基板」を用いた構造が日本で開発されている11)。

一方、GaNエピタキシャル層と同じ材料である高品質「GaN基板」を採用し、かつGaN基板の表面に特殊な処理を施すことで、従来のトランジスタを凌駕する性能をもつGaN-HEMTの開発に日本企業が成功している。高品質GaN基板上に成長したGaNエピタキシャル層では、エピタキシャル層/基板間の結晶格子間隔が揃っているため、これが異なっていた従来の基板と比べて結晶欠陥を2桁以上低減することができる12)。また、半導体材料の中で最大の絶縁耐圧を有する「AlN基板」を利用した高出力HEMTの開発も進んでいる13)。

4. 画像再構成における技術革新

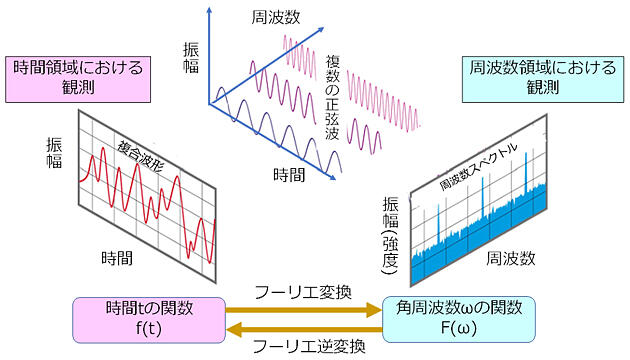

フランスの数学者・物理学者であるジョゼフ・フーリエ(1768-1830)は、「ほとんどすべての関数は、サイン波の重ね合わせで表現できる」と主張した。少なくとも工学的に扱うような(連続な)関数はフーリエ級数展開が可能であるという主張である。

図8 時間領域における観測と周波数領域に於ける観測の関係

入力から出力を求める問題を順問題と呼び、その逆に出力から入力を推定する問題を「逆問題」と呼ぶ。古典物理では説明不可能な現象が顕在化し、その限界が意識され始めた19世紀末頃から、観測結果に基づいて現象の原因を決定する「逆問題」の発想による研究が始まった14)。

結像とは、観測データから空間上に配置されている散乱体の位置や大きさ推定することをいう。コンピュータ断層撮影法CTにみられる、画像再構成とパターン認識の数理計測に注目すると「逆問題の魅力・多様性・発展の原動力は、観測の関係式を現実の物理計測のなかに見出すところにある。観測の関係式が分かると、逆問題の基本を踏まえて工夫するところに多様な解法研究が生まれる。」15)という。現在では画像「逆問題」の利用が盛んになり、衛星観測、産業計測から生体イメージングまで広がっている。

おわりに

好奇心はホモ・サピエンスならではの特徴だという16)。知りたいが故に冒険する17)ことによって、海域・極域・宇宙域および体内などのフロンティアでは、未知なるが故に計測したいニーズが生まれる。フロンティアにおいて計測に挑戦することは、未知に近づく手始めであり、新たな技術イノベーションや社会イノベーションを産み出す源泉である。フロンティアで磨かれたSTEM(科学・技術・工学・数学)を基礎として、エネルギー・交通輸送・情報通信などの社会インフラに波及し、気象予報を通じて食料・健康などの生活面に関係している。

先般開催されたG7広島サミットでは、G20やグローバルサウスとの連携が話題となった。メガトレンドである地球環境問題・気候変動問題に対して、地域の災害や異常気象というリスクに備えて、計測技術・観測研究を基盤とする国際協力が一層求められるだろう。