インドIT人財①〝DX先進国〟インドと連携、日本は「ビヨンドコロナ・イノベーション」に活路

2021年6月23日

松島大輔(まつしま だいすけ):

金沢大学融合研究域 教授・博士(経営学)

<略歴>

1973年金沢市生まれ。東京大学卒、米ハーバード大学大学院修了。通商産業省(現経済産業省)入省後、インド駐在、タイ王国政府顧問を経て、長崎大学教授、タイ工業省顧問、大阪府参与等を歴任。2020年4月より現職。この間、グローバル経済戦略立案や各種国家プロジェクト立ち上げ、日系企業の海外展開を通じた「破壊的イノベーション」支援を数多く手掛け、世界に伍するアントレプレナーの育成プログラムを開発し、後進世代の育成を展開中。

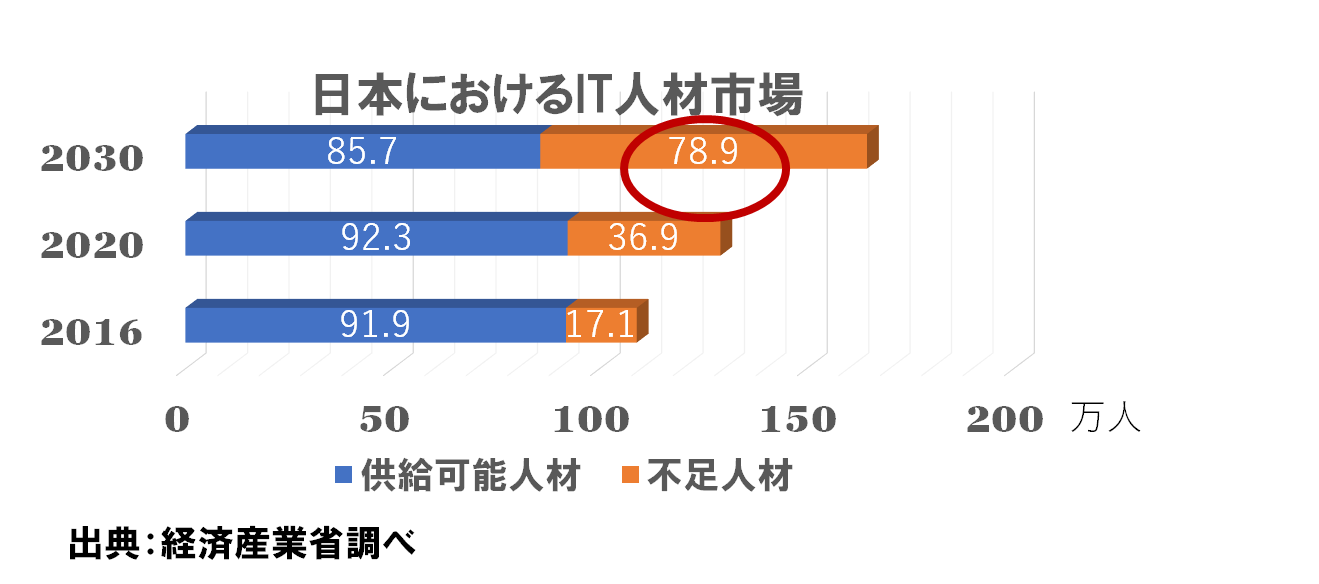

インドといえば、IT人財である。「人材」ではなく、「人財」としているのは、特に我が国の危機を反映している。図で明らかなように、日本は、2030年までに80万人近いIT人財が不足することが予想される(下記、グラフ参照)。

IT人財というと閉じた業界とはならない。つまり、事態はこれまでの情報産業というIT業界の問題に留まらないだろう。第4次産業革命(Industrie 4.0)やSociety 5.0の掛け声の通り、これまでの偏在的な能力としてのITではなく、デジタル・トランスフォーメンション(Digital Transformation、以下「DX」)の世界は、全産業に遍在的にIT人財が必要となっていくことを意味している。一部製造業だけでなく、サービス業、観光業はおろか、医療、一次産業などまさに遍くIT人財が必要となっていくというわけである。

インドのカウンターパートの先生方や研究者、あるいはビジネスを牽引している方々と意見交換していると、日本でのDX化の理解については大きな誤解があるように思われる。コロナ禍でウェビナーに参加しているなど、DX化をIT化のバージョンアップとして受容しているケースが多い。製造業では、従来の生産工程にデジタル化の要素を導入して、「カイゼン」を加速しようという動きを取るケースが非常に多い。このような従来の生産システムを前提とした「カイゼン」型の「持続的イノベーション」では、出来たとしても数%の生産性向上が見込まれる程度であり、とても「革命」と呼ぶような激変ではないだろう。

さらに言えば、「カイゼン」によって、むしろ逆説的に日本産業業が滅ぶかもしれないというと言い過ぎだろうか。昨年亡くなったクリステンセン(Clayton M. Christensen)の" Innovator's Dilemma "(イノベーターのジレンマ、日本ではなぜか「イノベーションのジレンマ」という翻訳が定着している)の議論を援用すれば、これまで成功した事業や技術に対し、「持続的イノベーション」を進めて行くと、「破壊的イノベーション」に凌駕される日が来るということである。始末に困るのは、過去に成功を収めた企業であるほど、「持続的イノベーション」を進めてしまうことによって、ついぞ「破壊的イノベーション」の萌芽を摘むことができず、滅んでしまうという。クリステンセンによれば一つの例外もなく、滅んでしまうとのことである。シュンペーター(Joseph Alois Schumpeter)のいうとおり、馬車事業者は鉄道事業者にはなれない。

DX化は、まさにこれまでのシステム、特に「人間」を主語とした生産システムを、比喩的にいえば、「IT」を主語にした生産システムへと「破壊的に」、抜本的に変革していくためのプロセスであり、「カイゼン」に拘泥する日本の産業システムは早晩淘汰される可能性があるという危惧である。

このあたりの状況は、インドは大変良く理解しているように思われる。もう10年近く前になるが、TATAモーターのグジャラート州に建設されたNANO工場を、立ち上げ時点で視察したことがある。NANOはご存じの通り、売り出した当時は、TATA財閥の先代の総帥、ラタン・タタ(Ratan Tata当時)の肝いりで、ワン・ラーク・カー("One Lakh Car")、すなわち自動車の価格が10万ルピーの車として、世界最安値を追求した車として注目を集めたものである。ちなみにインドでは、ラーク:Lakh(10万、1,00,000)の上の単位は、クロール:Crore(1000万、1,00,00,000)となっており、例えば、2009年の米国アカデミー賞作品賞を受賞した映画「スラムドッグ$ミリオネア(Slumdog Millionaire)」は、インドでは、「スラムドッグクロールパティ(Slumdog Crorepati)」、つまり「1千万長者」と表記されている。

現状、NANO自体は別の理由で不調であり、当初想定していた効果を上げられずに苦戦を強いられているが、NANO製造の設計思想は大変示唆的であった。工場を訪問する前は、インドの大量の労働力を前提とした労働集約的な工場を想定して訪問したが、実際に工場内部に足を踏み入れて驚愕したことを覚えている。なんと、ほとんどが自動化の仕組みを導入しており、極力、労働力を介在しない仕組みを構築しようとしていた。

これはかなり衝撃的な事実であった。というのも、同時期の製造業の日系企業が東南アジアに工場立地する場合、ほぼほぼ労働市場の状況を前提にして、従来型の工場のレイアウトを堅持するか、あったとしても、先ほどの「持続的イノベーション」を前提にした仕様であったものである。これに対し、先のNANOの工場は、自動車のメッキ塗装についても全自動の仕組みを導入していたのである! 分かりやすく解説すると、自動車の車体をプールの中で回転させ、ちょうど天ぷらを作るときにネタをてんぷら粉にくぐらせるようにメッキ塗装するという巨大な装置を完備していたのである。

よく引き合いに出されるのは、テクノロジーの発展段階における蛙飛び(Leap Frog)であり、固定電話と携帯電話の導入を考えると分かりやすい。日本のような先進国では先ず固定電話が導入され、そのあとに携帯電話が導入されたため、携帯電話の浸透に時間がかかる。ところがインドのような後発の発展を遂げた市場では、通信市場が整備される段階で既に携帯電話が登場しており、固定電話を介さずに携帯電話が一足飛びで導入されていく。まさにインドでは、DX化を取り込んで、従来型と異なり抜本的に自動化を全面的に導入する工場の導入が可能であるのに対し、日系企業の場合は、飽くまで従来の生産現場を前提にして、IT化を進めて行くことに固執して、こうした破壊的な技術を前提とした、抜本的な生産現場の改編に着手しづらいのではないかと思われる。もちろん、日本もデジタル庁が創設され、このコロナ禍を機運とした、いわゆる「ビヨンドコロナ・イノベーション(Beyond Covid-19 Innovation)」(従来の経済社会環境では規制や取引関係の固定化によって生み出しにくかったが、今般のコロナ禍によって契機をつかんだイノベーションの総称。著者の造語)によって、日本の場合も今回が大きなチャンスを得る可能性がある。逆にこのチャンスを失うと、DX化が長足で進むグローバル競争のアリーナで取り残されることになるだろう。例えば、インドではコロナ禍以前から、固有識別番号庁(UIDAI)が推進している、「Aadhaar(アドハー)プログラム」と呼ばれる国民全員の生体認証システムを導入している。つまり13億人のデジタルデータを活用して、様々な展開が可能となっている。「世界最大の民主主義」と呼ばれるインドの選挙制度もこうした生体認証の仕組みによって効率的に運用されようとしているのである。これに対し、日本は「マイナンバーカード」の導入も遅々として進まず、2021年4月時点でも交付枚数は全国民の28.3%と3割に満たない状況にとどまっている(総務省調査:https://www.soumu.go.jp/main_content/000746756.pdf)。こうした状況で、日本はIT人財としてインドとの連携を進めるだけでなく、制度設計としてDX化を進め、破壊的イノベーションを実現するために、インドを活用する方法が展望できるだろう。DX化はIT化でない。新たなインド人財との連携・日本企業への受け入れが不可避となるだろう。